HASSELBLAD Hシステムのこと(レンズ解説編)

20年にも渡って販売されたHasselbladのHシステム、H1〜H6までボディの世代が進化しますが、レンズにおいても様々なタイプが存在しています。ボディ編に引き続きレンズの解説をいたします。

Hasselbladのレンズといえばレンズシャッター方式のカールツァイスレンズでした。しかし富士フイルムと共同して新しい645システムを製作するにあたり、競合機種の京セラCONTAX645が先行してカールツァイスレンズを採用したため、FUJINONレンズを採用します。Vシステムに引き続きレンズシャッターを採用、高速オートフォーカス機構を内臓した日本製の新型レンズはHasselblad HCレンズとして発表されました。

当初発表された単焦点3製品とズームレンズ。

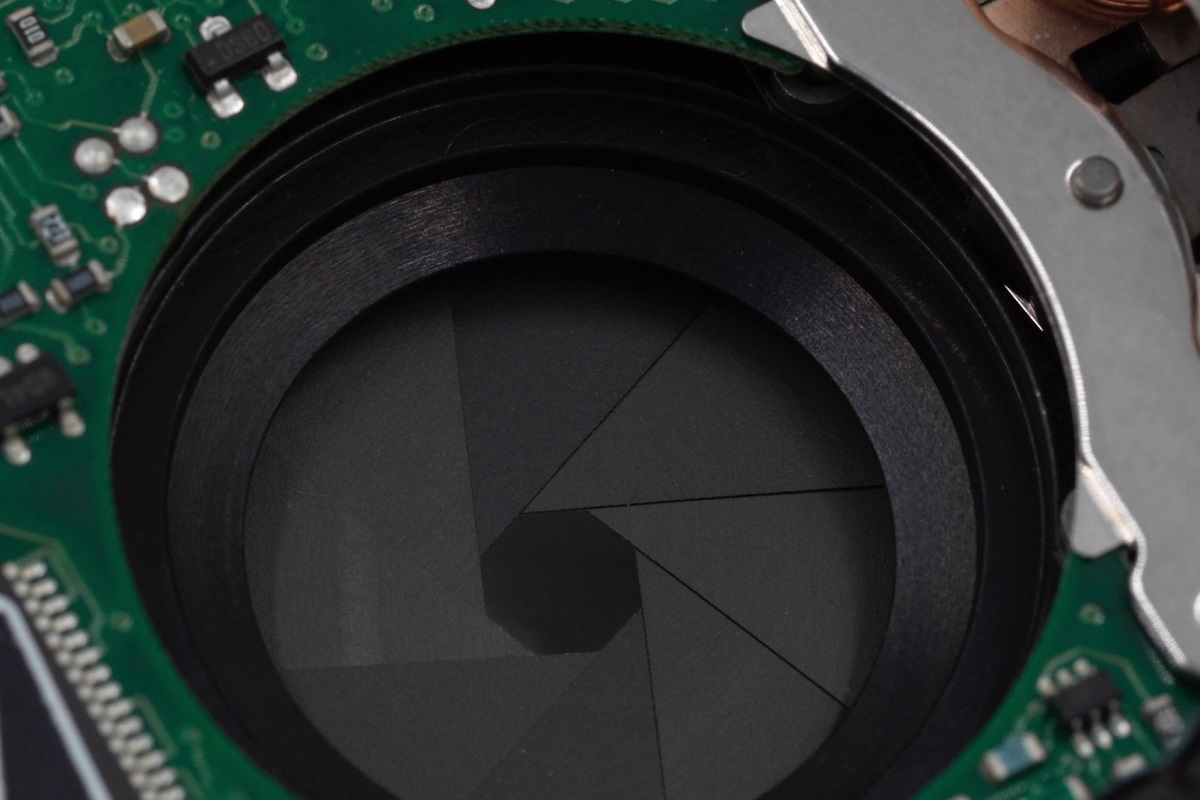

来るべき高画素デジタル時代を見据えて設計されたHCレンズは、従来のカールツァイスレンズを凌駕してフォトグラファーの支持を得ました。そのままでも極めて優れた光学性能を示しますが、さらに専用ソフトウエアPhocusでレンズ情報を基にした各収差補正が行われます。8枚絞りのレンズシャッターユニットは1/800秒のシャッタースピードを発揮(のちに1/2000秒まで向上)、ストロボに全速同調することが可能になっています。

電子制御シャッターユニット、手動チャージの必要がなくなり円形絞りに近づいた。

HCレンズはCPUによって高性能フォーカスモーターを制御することで、中判最速のオートフォーカスを実現しました。これまでは中判レンズのAFは使い物にならないというのが云われていましたが、HCレンズはそれを完全に覆し35mm機並みのテンポで撮影に臨むことを可能にしました。

従来(CFEレンズ)は電子接点が4ピンでしたが、HCレンズは9ピンとなり通信するデータ量が大きく増えました。ボディ側と連動して自動化が進んだため、レンズ側で操作可能なのはフォーカスリングのみのシンプルなデザインとなっています。

素材は可能な限り金属を使用し耐久性を持たせています。フォーカスはマニュアルにも対応し、AFモードでもフォーカスリングの回転と連動した微妙なピント合わせが可能になっています。

レンズフードは専用の金属削り出しのものが付属(富士ブランドはフード別売り)、当初は金属バヨネット方式を採用していました。しかし嵌合性と耐久性に問題があり、途中から樹脂製のものに変更されています。

前面のフィルター径は3種類(67mm、77mm、95mm)となり、各純正フィルターが発売されました。

途中からバヨネット部が樹脂に変更された金属成のレンズフード。

Hシステムレンズの概要

2002年にHシステム第一弾のH1が発表された当初は35mm、80mm、150mm、50-110mmの4種類のみでしたが、すぐに引き続き50mm、120mmマクロ、210mmがリリースされた後、望遠の300mmが加わりレンズラインナップは一段落、これら9種類は富士フイルムからもFUJINONブランドで同じレンズが販売されています。

さらにCFアダプターが販売され、旧来のVシステムの豊富なカールツァイスレンズ群を使うこともできました。

9種類が用意されたHCレンズ、645フィルムをカバーするイメージサークルを持つ。

デジタルバック一体型モデルのH3Dが販売されると、2007年にはデジタル専用レンズHCD28が登場します。これはイメージサークルが従来の645フィルムより少し狭いデジタルセンサー向けで、ソフトウェアによるデジタル補正を前提にしたレンズでした。ズームのHCD35-90に加え、超広角のHCD24がリリースされました。旧世代のH1、H2はこれらのHCDレンズを認識しませんでしたが、近年のファームアップにより対応するようになりました。デジタルのセンサー向け(36.7×49.0mm)のイメージサークルに合わせて設計されていますので、フィルム撮影をした場合は若干の周辺減光が発生(フルサイズ645デジタルの場合はソフトで補正)します。

ベースモデルはこの12種類になりますが、性能修正型のHC150N、性能向上型のHC50Ⅱ、HC120Ⅱ、新型シャッターを搭載した各オレンジドットシリーズがありますので、36種類(ベース12+新型シャッター12+マイナーチェンジ3+富士ブランド9)ものモデルが存在することになります。

新型シャッターを搭載したオレンジドットマークがついた最終ラインナップ。

途中レンズフードが金属バヨネットから樹脂製に変更されたり、形状変更になったりと型番の上ではさらに多くが存在します。さらにHCレンズは次世代のXシステム用にアダプター経由で使うことが可能ですが、AFが連動するのは一部の新型のみで注意が必要です。日本国内向け(GX645AF)に販売されたFUJINONブランドの9本はHasselbladのHシリーズに対応しますが、現在は富士フイルムによるサポートが終了しており修理やメンテナンスはできません。

またチルトシフトアダプター(HTS1.5)によって対応する6本(24、28、35、50、80、100)はチルトシフト機能を持つことになりました。

チルト、シフトが行えるHTC1.5を装着したHCD28、焦点距離は1.5倍の42mmとなる。

HCレンズの登場は2000年初頭ということもあり、最新の設計概念は反映されていませんが当初から高画素デジタル向けに設計されており、十分な解像力を発揮します。ハッセルブラッドのXシステムや、ライカSシステム、富士フイルムGFXといった新世代の中判カメラ向けのアダプターもそれぞれのメーカーから純正で販売されるほどで、Hシステム以外の場面でもHCレンズは活躍しています。

ライカSシリーズとの組み合わせ、電気接点を有するアダプターでAFが機能する。

また、スイスのアルパからはHC/HCDレンズを使用可能なカメラモジュールも発売されていています。例えばALPA12FPSには1/4000のシャッタースピードを発揮するフォーカルプレーンシャッターが内蔵されていて表現の幅を広げています。さらにフェーズワンなどのデジタルバックと組み合わせたシステムを構築することが可能で、HC/HCDレンズの絞り、シャッタースピードをカメラ側からコントロールすることが可能です。Hマウントのデジタルバックを他のレンズ(例えばContax645、Pentax67)で使用するユニバーサルモジュールになっています。

ALPA12FPSにおいてHC80mmとフェーズワンIQシリーズの組み合わせ。

そして産業用途にはなりますが、Hasselbladの空撮用カメラA5/6D向けにもHCレンズは使われています。

フォーカスは無限遠に固定されていて、ファームウェア制御でAFを機能させない仕様になっています。通常のHCレンズとレンズの外観やマウントは同じなのですが、電源が入ると自動でシャッターが閉じるシステムとなっています。この辺りは中古市場に出てくることはまずないと思いますが、普通のHシステムに組み込む場合は注意が必要です。

空撮専用レンズは単焦点モデルのみの展開、レンズフードは特別仕様品。

さらにマウントが異なりますが、映画用のシネレンズとして改造された派生タイプも存在しています。

ARRI社の大型センサーを使うALEXA65向けにイメージサークルの広いHC/HCDレンズの光学系を利用してシネカメラに対応させたもので、ARRIレンタルグループの貸し出し用として少量生産されました。120mm、210mm、35-90mmズーム以外の9本が作られ、光学特性は従来と同じですが、フォーカス機構を改造しマニュアルで絞りを調節できるようになっています。

光学系がそのまま流用されたシネレンズARRI Rental Prime 65

他にもBlackmagic URSA17KにもHCマウントが用意されるなど、中判のイメージサークルが必要なシネカメラで採用されています。このカメラのセンサーは長辺17000ピクセル、センサーの解像度140MPと非常に高精細なものです。設計の古いHCレンズであっても、最新の超高画素センサーに対応できるポテンシャルを持っているようです。

他にはARRIのシネレンズと逆の発想でHCの筐体とオートフォーカス機構を利用し、他のメーカーの光学系を組み込んだ非正規の改造モデルの存在も確認されています。HシステムはコントラストAFを採用していますので他メーカーの光学系を組み込んだとしてもAF機構は作動します。

Pentax645 FA45mm f2.8の光学系を埋め込んだ改造HCレンズ(手前)、奥がオリジナルのHC80。

レンズ特性に合わせたデジタル収差補正などは困難ですので、お遊びの範疇かもしれませんが、別の光学系を無理やり組み込むのは面白い発想です。ボディ側を騙すことになりますが、他メーカーのレンズとの組み合わせでは可能性が広がります。

HC/HCD 各レンズを個別に解説

超広角から望遠までが揃ったHC/HCDレンズですが、各レンズごとのMTFなどの様々なデータを公表、公式HPからダウンロードできます。レンズのブックレットも発行されていて、他のメーカーにはみられない姿勢は大変好感が持てます。

以下からもHC/HCDレンズのブックレットをダウンロードしていただくことが可能です。

以下では焦点距離別にレンズ特性を個別に解説していきます。

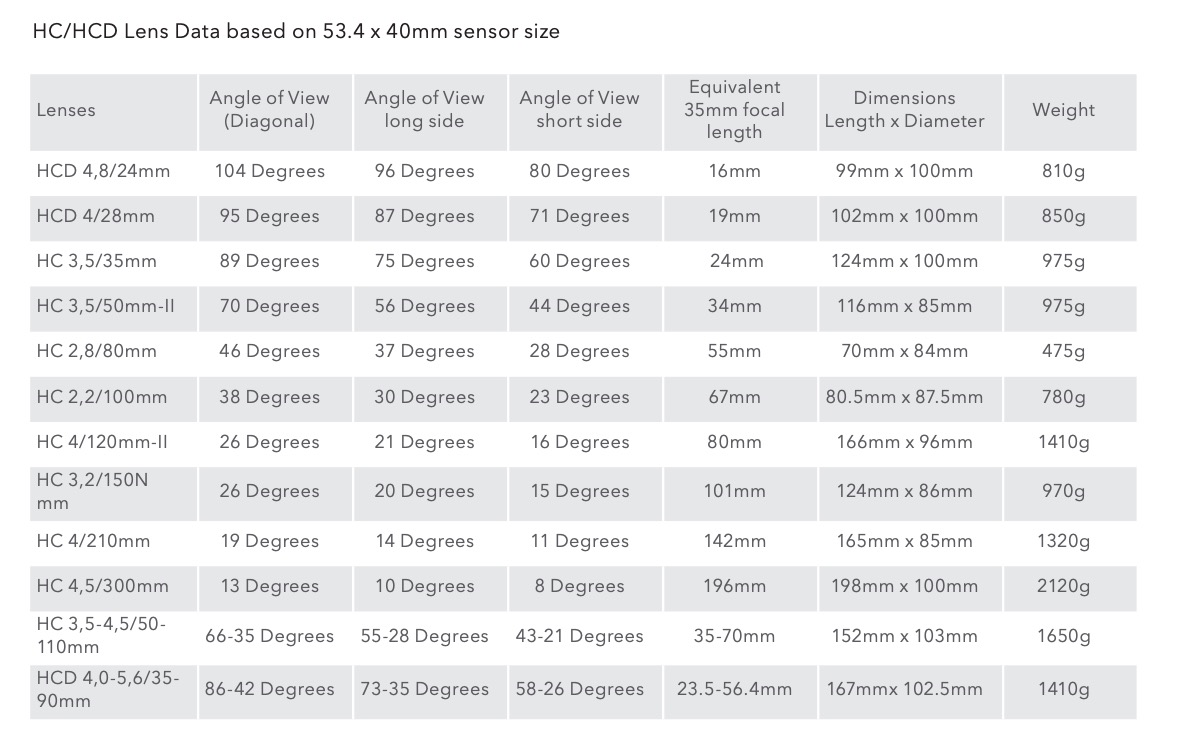

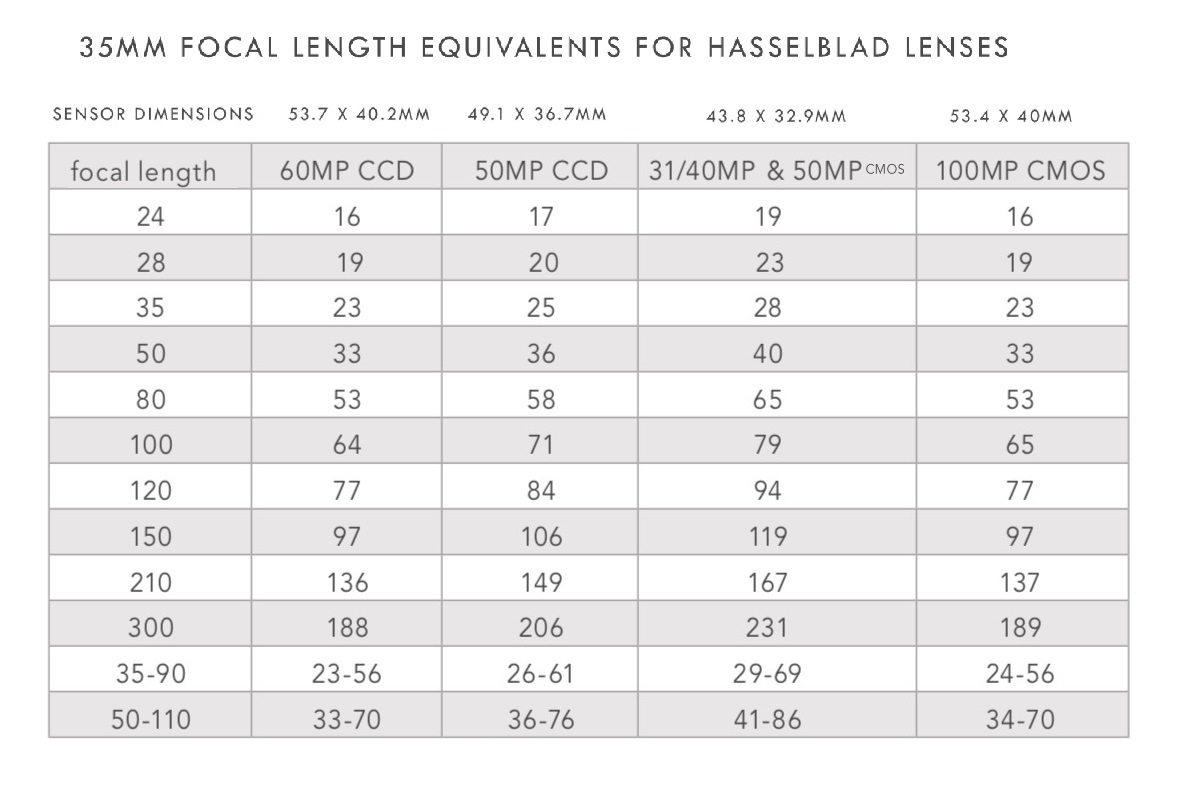

各レンズの焦点距離をイメージしやすい35mm換算するには1.6で割る必要がありますが、それぞれのセンサーサイズによって異なります。4433センサーとフルサイズ645センサーとは画角がそれなりに異なるので注意が必要です。

以下、12種類のレンズを個別に紹介していきます。

以下、12種類のレンズを個別に紹介していきます。

HCD 4,8/24

HCD24はデジタル中判レンズとしては最も広い画角を持っています。35mm換算で16.4mmとなり、対角の画角は104°に及び大抵のものが収まります。645フィルム面積より少し小さいセンサーサイズ(36.7×49.0mm)向けのイメージサークルをもち、周辺減光の大きいレンズです。フィルム使用の場合は周辺がケラれますが、645フルフレームデジタル(H4/5−60、H6D−100c)の場合はソフトウェアによって補正されます。

レンズ本体のフィルター径はΦ95mmですが、純正ステップアップリング(Φ105、112mm)が同梱されており、それを利用することで画角に影響することなく厚みのあるフィルターを使用することを可能にしています。φ95mmのアダプターを装着してもプロシェード(6095 V/H)には適合しません。

シリーズの中では最後発の2012年に発売され、最新の設計概念が適用されています。生産開始時期やその特殊性から生産数が少なく希少なモデルとなっています。

HCD28 4/28

2007年にH3Dの発売に合わせて登場した初のHCDレンズ、35mm換算19.5mmの広角レンズです。デジタルセンサー用としてイメージサークルが小さくなったことと、デジタルでの収差補正を前提にした設計によりHC35と比べて小型軽量化(975g→850g)を実現しています。

広角レンズならではの歪みのあるレンズですが、ソフトウェアによって補正することでディストーションを大きく軽減させています。HCD24同様周辺減光の大きいレンズですが、こちらは絞り込むことでフィルム使用時でもそれなりの改善がみられます。

解像度はHCレンズの中でトップクラス、HTS1.5との組み合わせでは高い解像感を保ったまま小物やジュエリーの撮影などで大きな威力を発揮します。

最短焦点距離が短く被写体に寄ることができるのも特徴で、被写体に10センチ程度の近さまで寄ることができるクローズアップレンズでもあります。

口径食が起こるため、プロシェード(6095 V/H)の使用は推奨されていません。

HC 3,5/35

35mm換算で24.1mmの使いやすい画角の広角レンズ。Hシステムリリース当初から存在した定評ある広角レンズで、風景を広く切り取るのに活躍します。

大抵のものを写し込むこのとできる広い画角を提供しますが、周辺部まで乱れることなく平坦性に優れ、素直で破綻のないイメージを提供してくれます。

デジタル用として設計されたHCD24、28と異なり、645フルフレームをカバーするイメージサークルを持ちます。

HC35は大きく重たいレンズですが、余裕のある設計は周辺部でも豊かな光量を保ち、フィルム撮影に対応する最広角レンズとなります。

花形のレンズフードはHCD28と共通になっています。

HC 3,5/50Ⅱ

35mm換算で34.2mmに相当する準広角レンズです。汎用性の高い画角はドキュメンタリーフォトを始めとした様々な撮影に活躍します。不自然なパースにならない適度な遠近感をもたらし、素直な描写を得ることができます。不自然さを排除したい撮影に重宝する一本となります。

2010年には新しく投入された60MPのセンサーや高画素のマルチショットに耐えられるように光学系をリファインした2型が開発されました。画質が大きく向上して、周辺域でも破綻のない画像を得ることが可能になりました。

さらにこのレンズに最適化した光学系を搭載したマクロコンバーターも開発されており、クローズアップ撮影時においてエクステンションリング使用時と比較して性能が大幅に向上します。

HC 2,8/80

35mm換算で55.5mmに相当する標準レンズです。生産数も一番多いレンズで、多くのキットモデルにバンドルされています。Hシステムレンズの中で最も小型で軽量(475g)なため取り回しが大変良いレンズです。

標準レンズとしてはパースが強すぎず素直な描写をします。開放での描写性能は昨今の高画素モデルにおいてはやや甘くなりますので、シャープさが欲しい場合は少し絞る事をお勧めします。

Vシステムの80mmレンズと同じく「明るい」「軽い」「早い」三拍子揃った万能レンズで、多くのHシステムユーザーにおいて様々なシーンで活躍する一番稼働率が高いレンズです。

拡大光学系を挟むHTC1.5利用時においては、他のレンズと比較して光学性能がより良く維持されます。

フォーカス時は前群が繰り出すため、全長変化があります。

販売当初はハレ切りのフード形状が花形フードでしたが、コストダウンに伴うデザイン変更でシンプルな円筒形に切り替わりました。

HC 2,2/100

35mm換算で67.4mmの標準より少し長めのレンズで、中望遠寄りの画角を得ることができます。大口径化により開放絞りF2,2を実現、Hシステムレンズの中で最も明るいレンズとなります。Xシステム向けのXH CONVERTER 0.8を使用した場合、絞り開放F値が1.8とさらに明るくなります。

絞り開放時は像面湾曲がそれなりに出るのに加え、ピントが球面収差のため甘めですが、被写界深度の浅さを利用したソフトな描写は特別な絵づくりを提供してくれます。

昨今の高画素デジタルバックにおいてシャープさが欲しい場合は、ISO感度を上げてF4以上に絞ったほうが効果的です。

HC80と同様フォーカス時は前群が繰り出すため若干の全長変化があります。

HC100はVシステムのC/CF/CFi100mmと同じように生産数が少なく、HC80mmと比較しても高価で特別な位置付けのレンズになっています。

HC MACRO 4/120Ⅱ

35mm換算で80mmに相当する中望遠レンズで、マクロのネーミングの通りクローズアップ撮影向けに開発されました。マクロ撮影のためにレンズの繰出し量を稼ぐ必要があり、1410gと重量級のレンズになっています。長めの焦点距離を生かしたポートレートレンズとして使用するフォトグラファーも多くいます。

旧来のVシステム120mmマクロプラナーは実際はハーフマクロ領域までのレンズでしたが、HC120はエクステンションチューブを使用しない等倍マクロ撮影に対応します。フォーカスリング部が非常に大きく、手動でのピント合わせがしやすい独自のデザインです。

HC120以降(HC120、150、210、300)のレンズはシャッターユニットが大型化、f45まで絞り込むことが可能になりました。

2010年には高画素センサーやマルチショット機に対応するモデルとして光学系をリファインした2型が登場しました。特に軸上色収差が大きく改善されていて、絞り開放において新旧の差が顕著に表れます。

Xシステムで使用可能なアダプタ使用時に、他のレンズと異なりオートフォーカスは作動しません。

レンズフードはHC150/210と長さは同じですが、若干径が大きく完全に共通ではありませんので注意が必要です。

HC 3,2/150N

35mm換算で101.3mmに相当する中望遠レンズ、遠近感を利用した様々な撮影に活躍します。開放F値が3.2と比較的明るく、ボケ味を活かしたポートレート撮影にもよく使われます。アップショットに最適な焦点距離で、邪魔な背景を飛ばして被写体を浮き上がらせます。

膝から上や全身を撮るには、かなり引きが必要になりますがボケ味が損なわれることはありません。

HC150がリリースされた当初、このレンズはハッセルが要求する光学性能を満たしておらず、2007年には設計変更で要求通りの性能に修正されたモデルが発売、モデル名がNew(N)ということでHC150Nとなっています。Hasselbladの旧HC150は全てHC150Nに更新されましたが、富士フイルムブランドのHC150は最後まで更新されることはありませんでした。

HC210と比較して小型軽量で半段明るいHC150はロケ撮影における大きなアドバンテージがあります。日中の高速シンクロ撮影では、明るい開放値を活かしたボケ味を提供してくれます。

付属のレンズフードはHC150とHC210で共通化されています。

HC 4,0/210

換算35mmで142.3mmとなる望遠域のレンズです。望遠レンズならではの被写界深度の浅さを利用したシーンで威力を発揮します。

絞り開放から優れた解像力をもたらし、絞り込むことなく安定した高い画質を得ることができます。1.3kgと重いレンズですがAFスピードも早くスッと焦点が合います。ポートレート撮影においてはモデルと距離を取りつつ、背景を圧縮しつつ大きくぼかすことができ、より人物にフォーカスしてくれます。さらに風景撮影の際には圧縮効果を利用したダイナミックな絵作りをすることができます。

HC210は中望遠のHC100〜150と雰囲気がガラッと変わり、このレンズでしか切り取れない独特の画角を提供します。最短撮影距離が2mと長く、被写体との距離には注意が必要です。

コンバーターH1,7使用時にはオートフォーカスが可能な最長のレンズとなります。

HC 4,5/300

HCシステムレンズの中で最も焦点距離が長いレンズ、35mm換算で196.9mmの望遠レンズとなります。レンズの重量が2kgとなりボディのマウント強度が不足するため、レンズ本体にレボルビング機構を備えた三脚台座(着脱可能)が付属します。大型レンズにも関わらずAF速度が速く、スポーツ撮影にも対応します。重くて取り回しに苦労するレンズですが、ポートレート撮影においては非常に美しい自然なボケ味を提供してくれます。

コンバーターH1,7使用時は35mm換算で焦点距離が300mmを超える超望遠レンズとなります。その場合はマニュアルフォーカス(Xシリーズにおいては条件付きAF可)となります。さらにチルトシフトアダプターのHTS1.5と組み合わせると450mm以上となり、焦点距離を伸ばした特殊な撮影に臨むことができます。

HC300は比較的生産数が少なく中古市場でも見かけることは稀です。

他のレンズとは異なりHC300のみレンズポーチではなく、クッション入りのレンズケースが用意されていました。富士ブランドにおいては専用アルミケースとレンズフード(他は別売り)が付属し、特別扱いのレンズとなっていました。

HC 3,5-4,5/50-110

35mm換算で33.5~70.2mmの焦点距離となり、準広角から中望遠と使いやすい焦点域をカバーするズームレンズ。

ズーム比を約2倍に抑えた堅実な設計で、全焦点域で破綻のないクオリティをもたらします。焦点距離を変化させることでわずかですが全長変化が起こります。単焦点レンズに引けを取らない画質を実現し、Hシステムリリース当初から発売され人気のあるレンズですが、その重量が1650gと非常に重く、長時間の撮影では取り回しに苦労します。

利便性の高いズームレンズでしたが、フォーカスレンズ群を動かすモーターのトルクが不足、モーターに負荷がかかり駆動不良となる故障が頻発しました。欠陥的AFシステムの改善は最後までされることはなく、故障時はモーターユニットの交換が必要になります。

また、俯瞰撮影の際には先端の重さのため、少しづつズームリングが回転してしまう事象も発生しており、構図を完全に固定するシビアな環境、マルチショットでの静物撮りにはおすすめしません。

レンズの保管時には重いレンズを支える機構部に負担がかからないように必ずリア側を下にして置くようにメーカーから注意喚起がされています。

※さらにズームを最短の50mmにした状態での保管が好ましいです

HCD 4,0-5,6/35-90 ASPHERICAL

35mm換算で23.5~56.4mmの焦点距離となり、広角から標準域をカバーするズームレンズ。

36.7×49.0mmのセンサー向けのイメージサークルをもち、645フィルム使用時は広角域での周辺減光が目立つレンズです。フィルムで使用時は周辺がケラれますが645フルフレームデジタルの場合はソフトウェアで補正されます。

HC50-110と比較してより広角端を使用でき、ズーム比も2.6倍と大きくなっています。広角側は多少歪みがみられるレンズで、F値がF4スタートと暗くなります。非球面レンズを使用し200g以上の軽量化、筐体が細くなったことで持ちやすくなり重量バランスが改善しました。HC50-110はズーム時に前群が鏡筒ごと繰り出す全長変化がありましたが、こちらはインナーフォーカスで長さが一定に保たれます。

HCD35−90は高額なレンズでしたが、その重さからHC50-110ズームレンズをあきらめていたフォトグラファーの支持を得ることに成功します。

レンズフードはHC50-110と共通のものを使用しています。

H1,7X CONVERTER

明るさが1.5絞り暗くなる代わりに、焦点距離を1.7倍に伸ばすテレコンバーターです。レンズとの間に6枚の光学系を挟むことになりますが、光学性能が目立って低下することはありません。300mmと120mmマクロ以外はAFを動作させることが可能で、手持ちレンズの焦点距離のバリエーションを増やすことができます。

明るさが1.5絞り暗くなる代わりに、焦点距離を1.7倍に伸ばすテレコンバーターです。レンズとの間に6枚の光学系を挟むことになりますが、光学性能が目立って低下することはありません。300mmと120mmマクロ以外はAFを動作させることが可能で、手持ちレンズの焦点距離のバリエーションを増やすことができます。

さらにエクステンションチューブを組み合わせたマクロ撮影時においても、拡大倍率を大きく上げる効果を発揮します。ズームレンズや35mm以下の広角レンズには組み合わせることができません。

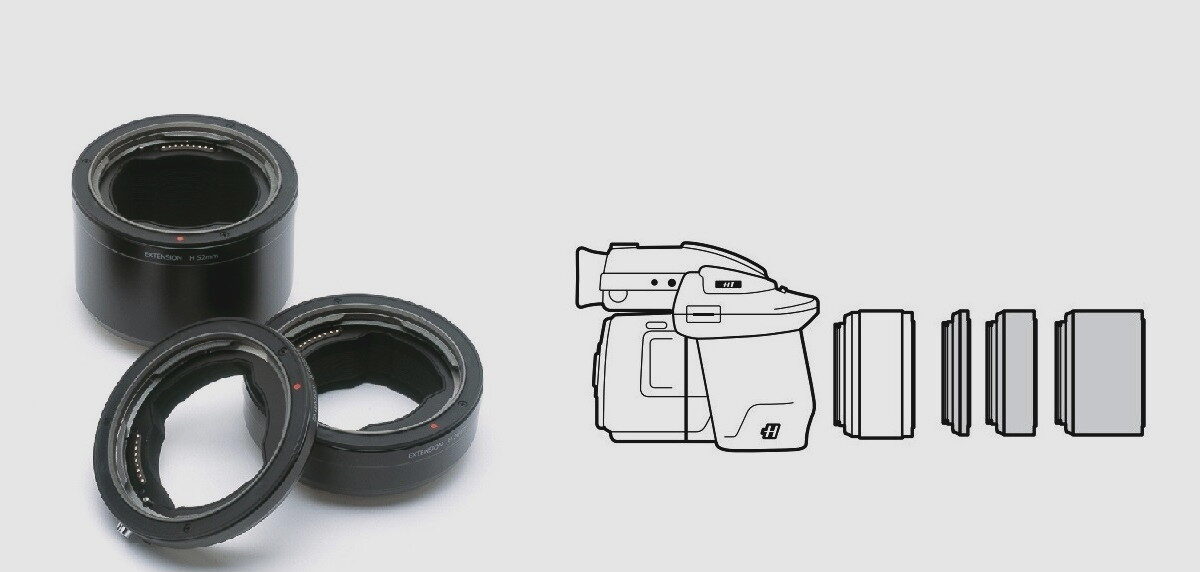

EXTENSION TUBES H (13mm/26mm/52mm)

レンズの最短焦点距離を短くする接写用のマクロリングです。13mm、26mm、52mmの3種類が用意され、それぞれ自由に組み合わせて使うことが可能です。全てのレンズに適合し、近接領域での表現の幅を広げます。

中望遠レンズでもう少し被写体に寄りたいポートレートのシーンでは13mmが重宝しますし、120mmマクロとテレコン1.7(図のようにカメラ側に配置)との組み合わせでは3倍以上の拡大倍率を稼ぎ出すことが可能です。

コンバーターを組み合わせて長くすればするほど、撮影倍率が上がりますが、長すぎると被写界深度が浅くなりすぎることや、接点が増えることによる通信の安定性の問題、マウントの剛性が不足する問題が発生するので注意が必要です。

新型シャッター搭載のオレンジドットモデル

HC/HCDレンズはボディ側の機能にあわせて数度のファームアップも行われましたが、2016年に発売されたH6Dと、新型シャッターユニットを搭載したモデルの組み合わせで1/2000秒のシャッターを切ることが可能になりました。新型シャッターユニットモデルはレンズにオレンジのマークが入り、オレンジドットモデルと呼ばれます。

最新のオレンジドットモデルは次世代のXシステムにおいてアダプター経由でオートフォーカス機能が使うことができます。

H6Dに採用されたシャッターボタンと同じオレンジマークがレンズにもシルク印刷されている。

実際のシャッター能力は1/1000秒ですが、ボディ側のプログラムで1/2000まで引き上げています。H6D以外のボディに装着した場合、シャッタースピードは1/1000秒が最速となります。さらにレンズシャッターの耐久性能が大幅にUP(100万回)しているだけでなく、低振動化も図られておりマルチショット撮影の歩留まり向上に役立ちます。

この新型シャッターは従来型のシャッターモデル(1型のHC50.120を除く)を修理扱いで有償交換することが可能です。新しくHシステムを導入される方は新品を購入するより、中古市場でHC/HCDレンズを調達した上でシャッター交換をすれば、実質的に新型のレンズを格安で手入することが可能でした。

HC/HCDレンズの特性

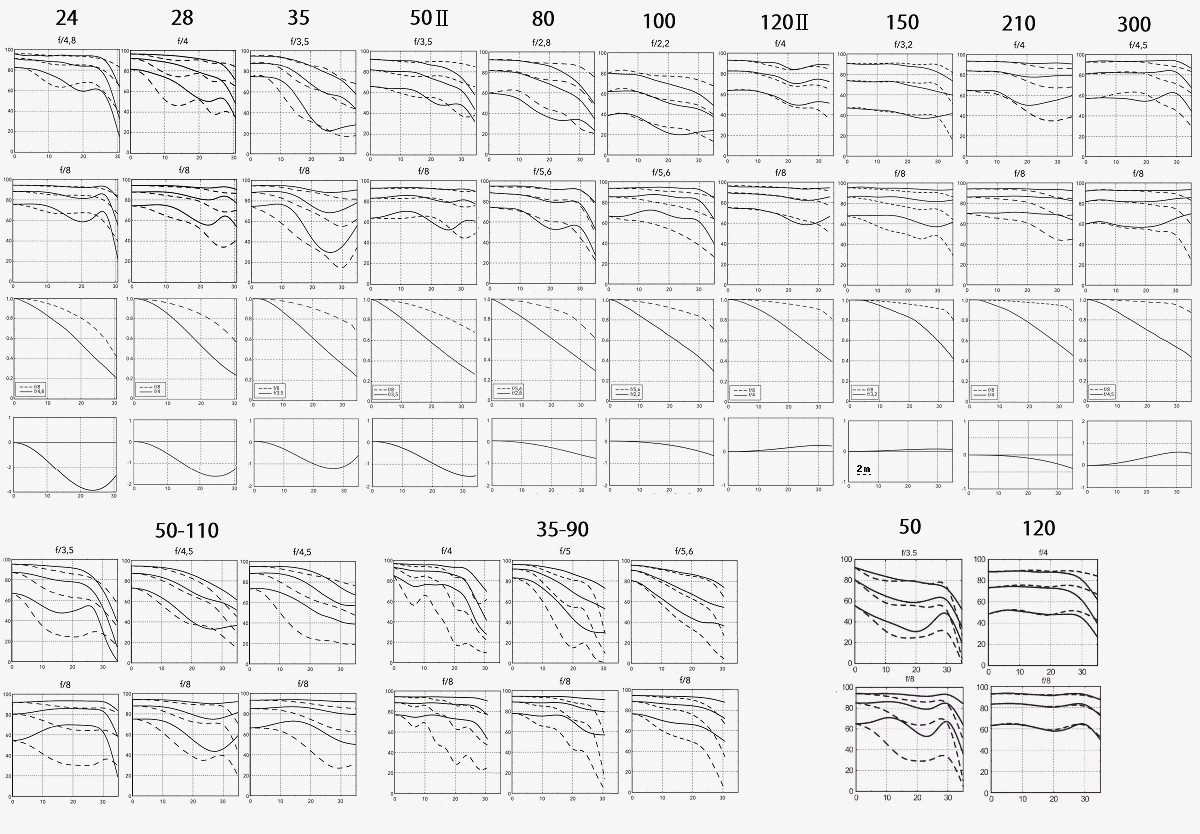

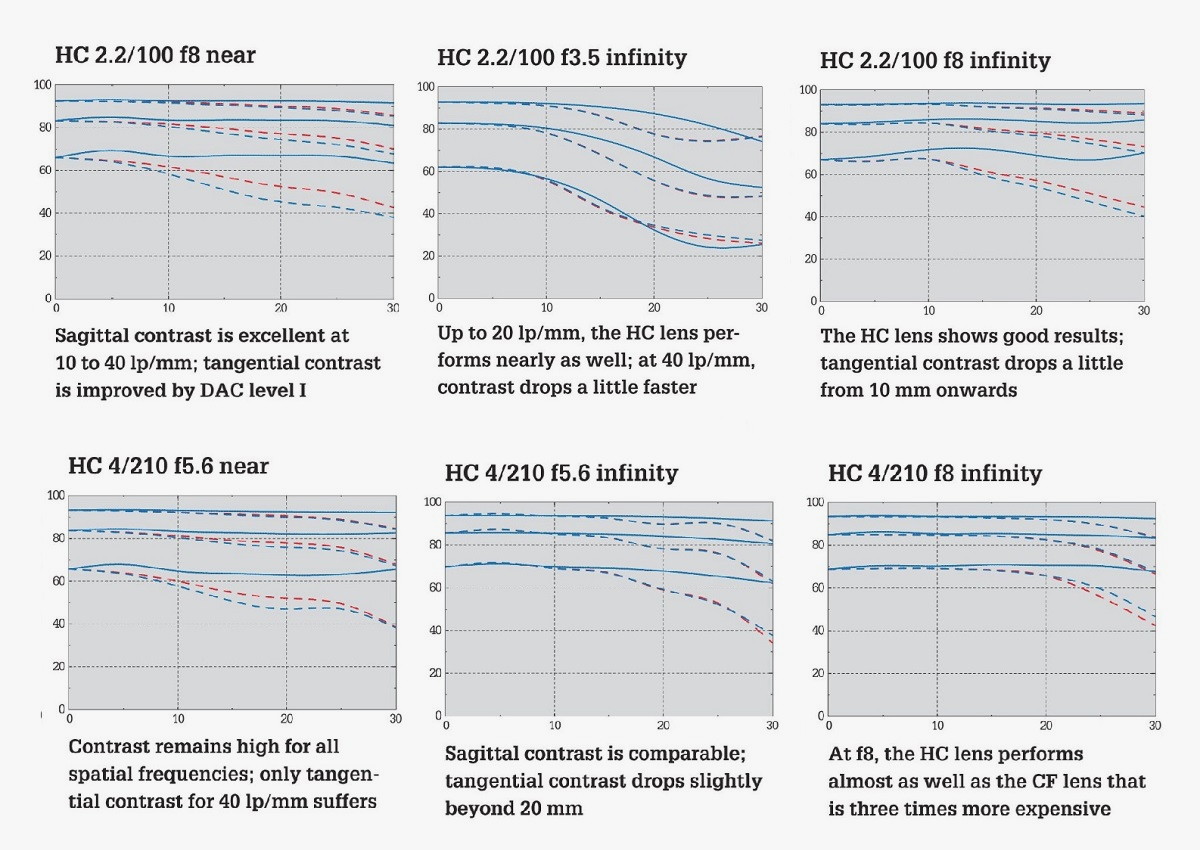

Hasselbladはレンズの細かなスペックを公表しており、データシートから抽出した各レンズのMTF曲線(波動光学的)、減光特性、ディストーションを掲載しておきます。

当たり前ですが広角レンズはディストーション、周辺減光が大きく、望遠系に寄るにしたがい各収差が目立たなくなります。20年前の古い設計で、最新のレンズ設計理論は反映されてはいませんが、絞り込むことで高画素デジタル時代でも十分通用する光学性能を持っています。

各レンズの特性、ズームレンズ、旧50.120はMTFのみ

撮影距離によってこれらの値は変動しますが、以前のVシステム向けCFレンズが無限遠での性能が最高になるように設計されたのに対し、HC/HCDレンズは近接撮影時から性能をしっかりと発揮するように設計されています。

各MTFデータはPhocusによる自動補正をかけない値で、実際にはデジタルアポ補正、DAC(ゆがみ補正)がかかりさらに良いデータを得ることが可能です。周辺減光や諸収差もデジタル補正がかかり改善されます。

赤線部がデジタル補正されたもので近接時に特に改善がみられる。

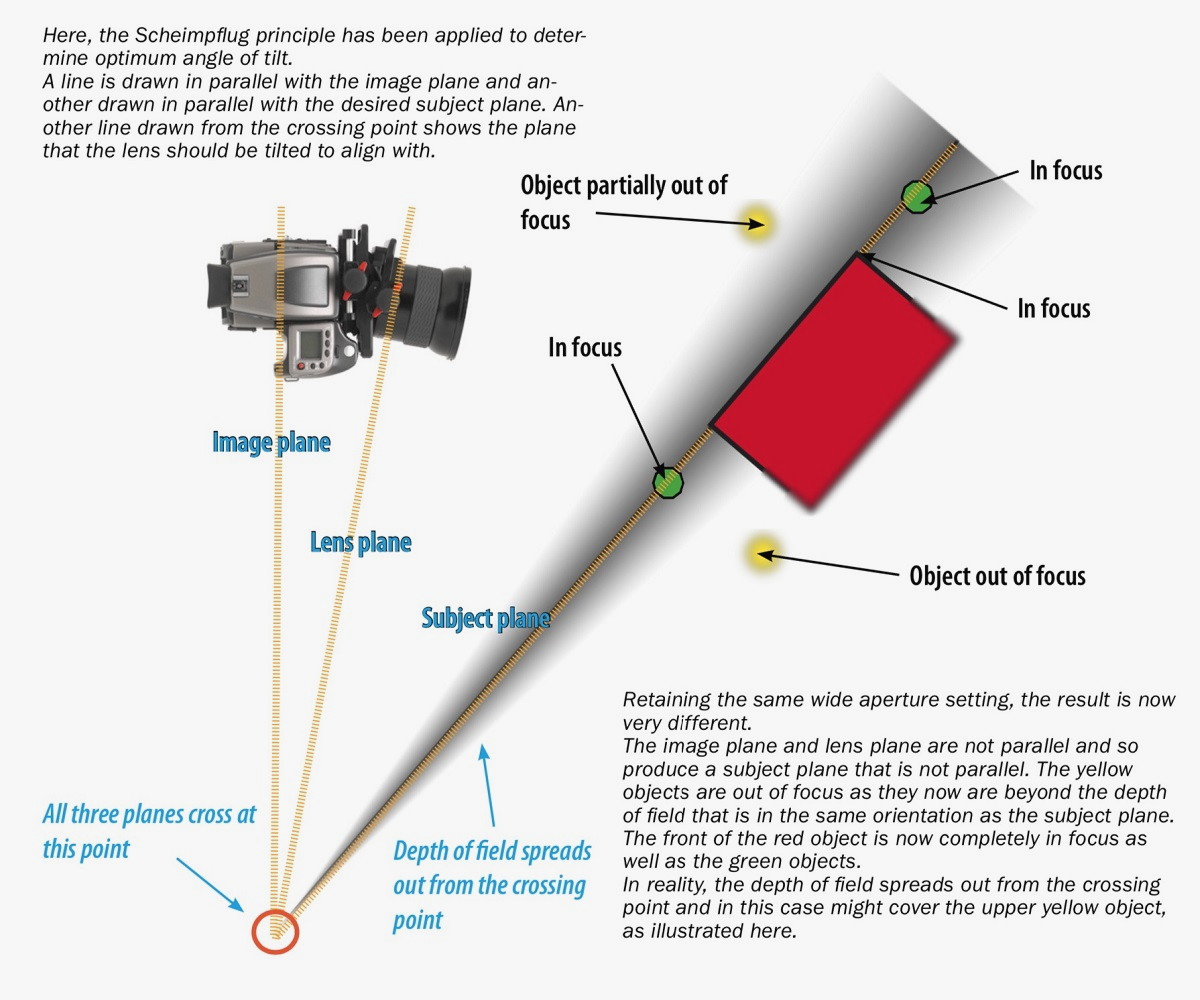

HTS1.5チルトシフトアダプター

Hシステムのレンズを解説するにあたって外すことのできないアイテムがHTS1.5アダプターで、イメージサークルの拡張、被写界深度の増減を可能にしています。

2009年に発売されたこのアダプターはレンズのチルト、シフト、レボルビングを行うことが可能です。ビューカメラを使うことなく、Hシステムをそのまま使うことができる画期的アイテムで、ボディ側から絞りの操作やPC経由でのコントロールも可能にしています。

レンズをチルトすることで被写界深度を自由にコントロール可能。

HTS1.5はHCD24、HCD28、HC35、HC50、HC80、HC100の6本のレンズに対応、アダプターを装着することで焦点距離が従来の1.5倍となる仕様になっています。28mmは45mm、80mmは128mmとなり、この2種のレンズは他のレンズより優れた効果を発揮することができます。

奥行きのある被写体の撮影に活躍するHTS1.5

HC150、HC210、HC300などの望遠系のレンズにも物理的に装着可能ですが画質に難(ステッチングはそれなりに有効)があり推奨されていません。またHC120マクロと2種のズームレンズには物理的に適合しません。

HTS1.5装着時はオートフォーカスは無効となりますが、Phocus経由でのキャプチャーシーケンサーには対応しますのでシビアなピント合わせを容易にすることができます。

またマクロリングやマクロコンバーターの共用をすることが可能で、クローズアップ撮影にも対応する一方、×1.7コンバーターやCFアダプターには対応しません。

推奨される6本のレンズとマクロリング。

アダプターをつかってアオリ撮影をすることで、光学性能にもちろんは影響は出ますが、ソフトウェアのFocus経由でチルト、シフト情報を読み取り諸収差を補正してくれます。撮影の幅を広げ、ワークフローを劇的に改善したHTS1.5は後継のXシステムや富士フイルムGFXにおいても、マウントアダプター経由でHCレンズが使われるなど活躍しています。

HTS1.5装着時のMTF曲線、イメージサークルが広がる代わりに画質が少し落ちる。

HTS1.5は装着レンズの焦点距離を伸ばしてイメージサークルを広げる光学系が入るため、オリジナルの画質をキープすることはできません。しかし多少画質の劣化を招いても利点の方が大きく、多くの静物撮りフォトグラファーから歓迎されHシステムのキラーアイテムとなりました。

その他、マクロ撮影用の各種エクステンションチューブ、HC50mmⅡレンズに最適化されたマクロコンバーター、焦点距離を伸ばす1.7Xコンバーター、 VシステムのCタイプレンズが使用可能になるCFレンズアダプターなど表現の幅を広げる様々なアクセサリーが用意されています。

CFレンズアダプターを使うと、往年のVシステムレンズを使うことができる。

以上、Hシステムのレンズについて解説しました。

HC/HCDレンズはすでに生産が終了しており、初期ロットのものは20年以上が経過していることになります。中古で調達するにあたっては、プロユースの使用がメインで酷使された個体が多く、フォーカスモーターの駆動不良やFPCの断線で正常に作動しないものに注意が必要です。

現在は製造元の富士フイルムによる修理、メンテナンスが日本で行われているので安心感があります。しかし技術者の退職や部品ストックがなくなるにつれ、いつかはサポート対象外となっていまう懸念があります。電気制御のレンズですのでCFレンズのように多くの業者が修理、メンテナンスをすることは困難です。

中古市場で安価に調達して新型シャッターへ交換という有難いサービスが使える今、シャッター交換ついでにメンテナンス依頼することで新品同様に生まれ変わることができます。

CRAPHTOでは重要なレンズを予備機として保管している。

以上、3編にわたってハッセルブラッドHシステムのことを紹介してきました。

まだまだ紹介したらない事項も多いのですが、今後もまた機会ありましたらHシステムについての情報を発信してまいります。