HASSELBLADのHシステムのこと(中判デジタル概要編)

スウェーデンのハッセルブラッド社が開発したHシステム、世界中のトップフォトグラファーに使用されてきたモデルですが一般にはあまり知られていません。

20年にわたってコマーシャルフォトの最前線で使用されてきたことを考えると大変な名機と言ってよいのですが、WEBを含めてあまりにも情報がないのが現状です。

CRAPHTOではこのハッセルブラッドのHシステムに開発時からアプローチしており、長年にわたって使用していることもあり、大変思い入れがあるカメラです。姉妹機のGX645含めて中判デジタルバックの概要について解説していきます。

中判デジタルバック式カメラとは

デジタルバックタイプのカメラ、カメラ好きの方でもあまり馴染みがないカテゴリーです。

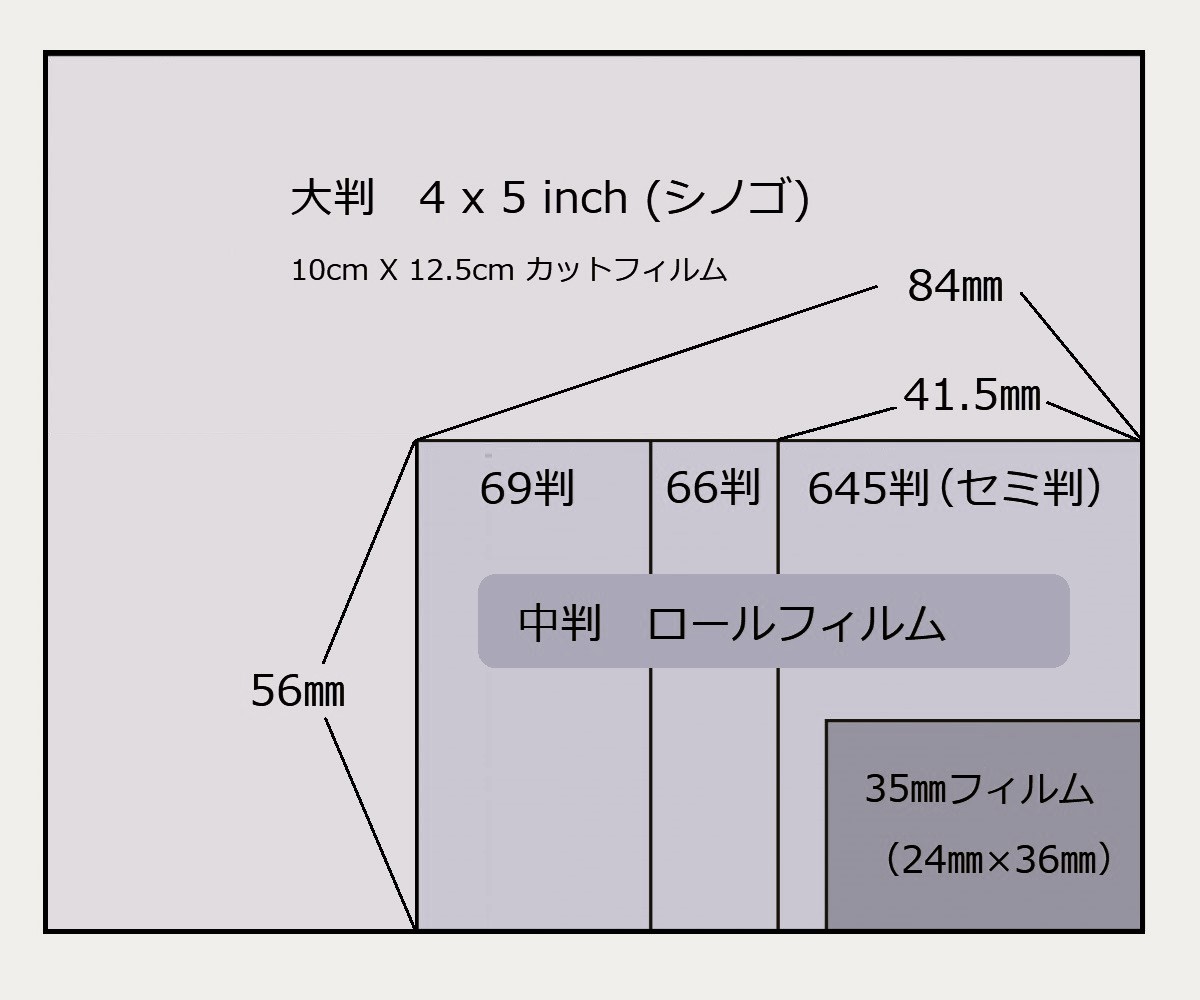

中判と呼ばれるサイズはコンシューマー向けではなく、プロがスタジオで使うコマーシャルフォト向けのカメラです。一般的な35mm一眼レフカメラのフィルムサイズは36×24mmでしたが、それよりかなり大きな56mmという幅のロールフィルムをつかいます。

さらに大判と呼ばれるさらに大きなサイズのフィルム(4×5インチ、8×10インチ)がありますが、それと比較して中頃のサイズということで中判(ミドルフォーマット)とネーミングされています。

中判フィルムはロールフィルムの幅で各サイズがありますが、中でも一番小さいのが645判(実際の撮像面積は56×41.5mm)で、セミ判とも呼ばれています。

機動性に重点をおく中判カメラで運用されるフィルムサイズで、オートフォーカス式の645カメラシステムが各社から開発されました。

各種フィルムの大きさ比較、645判は中判のなかでも一番小さいサイズである。

35mmカメラと比較して645カメラシステムは大きく重いので機動性がどうしても劣ります。さらにイメージサークルが広い分レンズが重く、高速オートフォーカスには不向きです。プロ機として開発されていますが報道現場やスポーツイベントなどで使うことは難しく、基本的にはスタジオで使うシステムとして作られています。

さらに昨今のカメラに搭載されている瞳検出AFなどの気の利いたシステムもなくフォーカスポイントは1点、ピントあわせはカメラマンの技能が必要です。大量のデータ容量や機構的な問題から連写ができず1秒に1コマ前後の撮影テンポが基本となります。

小松菜奈が中判カメラ(H6D)を振り回すTVCM、このテンポでピント合わせを行うのは至難の技。

バック式の中判デジタルカメラは、従来の中判カメラのフィルムマガジンを交換するように、デジタルバックと呼ばれるセンサーユニットをカメラボディと分割することができます。従来フィルムカメラとして開発されたカメラでも、フィルムバックをデジタルバックに交換することで機材を更新せずに簡単にデジタル化を行うことができるメリットがありました。

様々なバック交換式のカメラに付け替えて使うことができる。

ユニットごとに分割することが可能なバック式中判デジタルカメラシステム。

中判デジタルカメラはハンドリングが難しい上、自動車が買えてしまうという価格帯はプロの中でも投資できる人は限られていました。

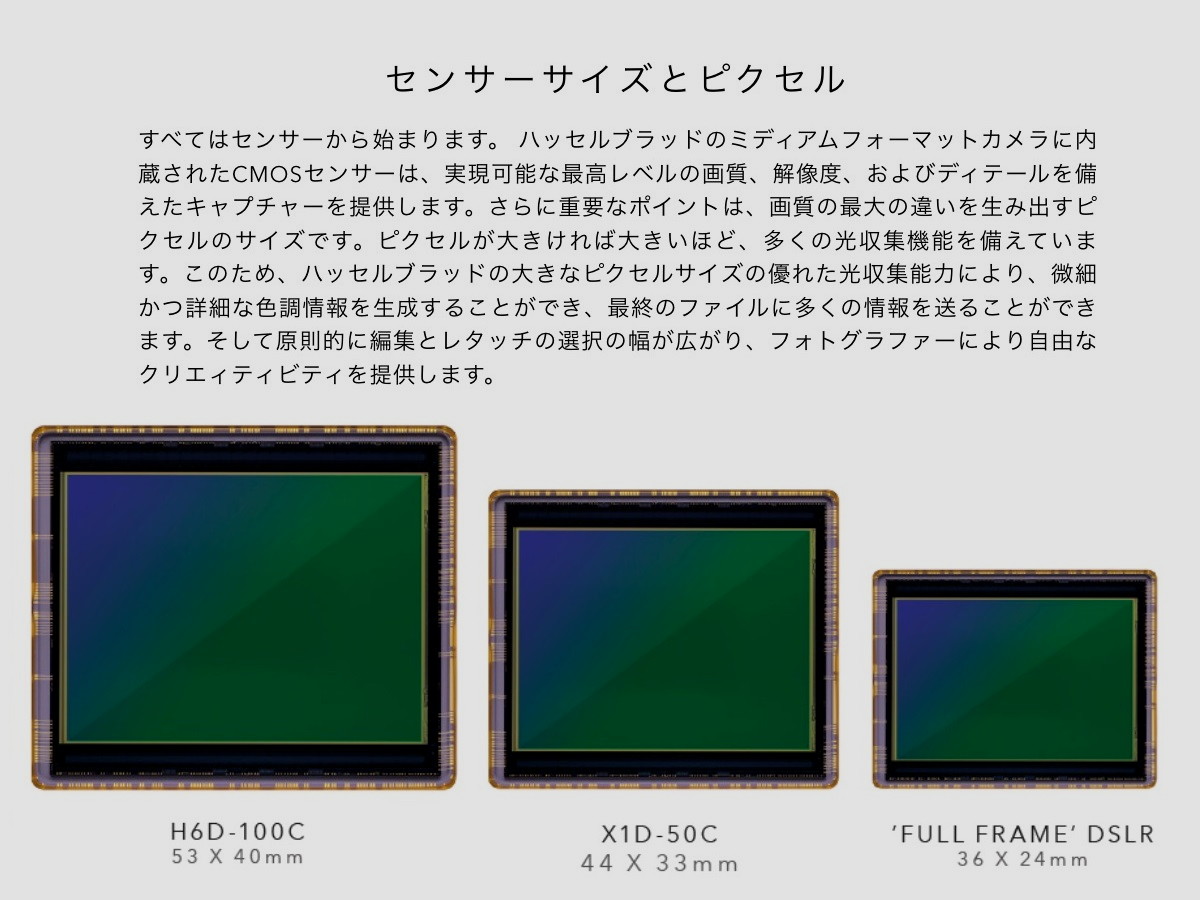

しかしその最大の特徴であるセンサーサイズの大きさは、35mm機のセンサーの2.5倍というサイズになります。中判センサーが取り入れる光の情報量は35mm機とは段違いで、大きな解像度が求められ、レタッチ耐性が必要なコマーシャルフォトの現場において活躍します。

ハッセルブラッドによる大きなセンサーサイズのメリット解説。

HASSELBLADのイニシャルである「H」を冠したHシステムもデジタルバックタイプのカメラの一つです。

中判デジタルカメラの変遷を踏まえながらHシステムについて解説していきます。

富士フイルムとの共同開発で生まれたH1/GX645

Hシステムは2002年のフォトキナで発表され、2022年に販売終了がアナウンスされるまで20年間にわたりマイナーチェンジを繰り返しながら販売されました。シリーズ第一弾のH1から最新のH6Dまで多岐にわたるモデルが存在していて、派生モデルが非常に多いことも特徴です。

このカメラの面白いところが、日本とスウェーデン2カ国の合体製品ということ。ハッセルブラッドが企画、ボディの製造はスウェーデンで行われているものの、レンズやファインダーなどは日本の富士フイルムで製造されているのです。

共同開発を謳った富士フイルムGX645のパンフレット。

ハッセルブラッドと言えば、スクエアサイズの6×6フィルムを使うVシステムがあまりにも有名です。コマーシャルフォトに使用するプロはもちろん、アマチュアからも絶大な支持を得ていました。

Vシステムの中核機500シリーズはフィルムバックを外してデジタルバックをつければデジタル撮影にも対応することも可能です。実際にVマウントとしてサードパーティ製のデジタルバックが次々にリリースされています。Vシステム全体の基本設計が古く新しいデジタル時代への対応が危惧されていました。

往年の500シリーズにデジタルバックを装着した例、昔のカメラでもアナログと最新のデジタルが切り替え可能。

1990年代中頃から新しい645システムの開発構想が練られていたものの、すでに98年フォトキナでは京セラが展開するCONTAX645において、カールツァイスブランドのレンズを使うことが発表されていました。また、カールツァイスはレンズ自体の品質は優れているかもしれませんが、市場に求められているオートフォーカスレンズを製造する能力がありませんでした。

そこでハッセルブラッドは、それまでにXpanシリーズで提携実績のあった富士写真光機(現 富士フイルム大宮事業所)に共同開発を打診、レンズ、ファインダー、フィルムバック、多くのアクセサリー類の製造を委託することになったのです。

Hシステム用のレンズ、デジタル撮影を見越してカールツァイスレンズに超える性能が要求された。

富士フイルムとしてはすでに営業写真館向けにはGX680Ⅲという重量級の中判カメラを展開していたものの、より機動的に取り扱うことのできる645システムのラインナップはありませんでした。渡りに船という状況であったかどうかは定かではありませんが、日本とスウェーデンをまたいだ共同開発は成功し、HasselbladからはH1、富士フイルムからはGX645AF Professionalと2モデルで併売されました。

※販売契約上GX645AFは日本国内のみで販売

GX645AFの六面図、H1と基本的に同じものでブラックカラーを基調にした姉妹機

H1/GX645はこれまで中判カメラが苦手とし、使い物にならなかったオートフォーカスを大幅に改善することに成功しました。高性能CPUを使いレンズ駆動を高速制御する新技術で世界最速AFを実現、Vシステム譲りの堅牢製と信頼性を備え、カールツァイスレンズを凌ぐ新型のHCレンズはこれまでの中判のワークフローを大きく向上させました。

新世代の画期的中判カメラH1/GX645は2003年のカメラ記者クラブ特別賞を受賞しています。

ハッセルブラッド社の規模では複数モデルを同時開発する余裕はなく、まさに社運をかけた一大プロジェクトでした。3500万ドルと言われた新型カメラ開発プロジェクトは成功を収め、Hシステムは新たな収益の柱となっていきます。

イマコンを統合、デジタルバックを内製化

H1の発売当初はハッセルブラッドからはフィルムバックのみが提供されていました。ハッセルはフィルムカメラメーカーでしたので、デジタルバックの開発ができなかったのです。そこでハッセルブラッドはデジタルバックのリーディングカンパニーであるPhaseone(フェーズワン)とKodakに供給を依頼することになります。他にもImacon、Leafなどのサードパーティメーカーがデジタルバックを供給していました。

H1に装着可能なサードパーティ製のデジタルバック、この頃のセンサーはCCDが主流。

デジタルバックの価格は少量生産の大型CCDゆえに大変高価になります。数百万円とカメラボディの何倍もしますから、デジタルバックを一体化して販売しなければセールス的には大きな旨味はありません。ハッセルとしてはボディをのみを提供して、一番美味しいところを他社に持っていかれる構図に歯がゆい思いをしていました。

さらにカメラボディとデジタルバックの開発元が別だった時代、今では考えられないようなエラーが多発していました。ボディに原因があるのか、バックが悪いのか、firewireケーブルが断線しているのか、ソフトにバグがあるのか、、、中判デジタルの撮影現場では頻繁にエラーが生じるのは当たり前、分解結合、再起動を繰り返してエラーを解決していました。メーカーが公式に解決方法をアナウンスすることはなく、各ユーザーでおまじないのような独自の解決作法が生み出されていました。

一体開発されたH2D、一体型になることで信頼性が向上した。

2004年ハッセルブラッドの親会社のシュリログループはImacon社を買収、ハッセルブラッドと統合します。

お隣のデンマークのImacon社は高性能フィルムスキャナーで有名な会社で、Hシステム向けにも「imacon ixpress」というデジタルバックを供給していました。

イマコン買収で念願のデジタルバック内製化が叶い、ハッセルブラッドはボディとバックが一体化したデジタルカメラの開発、販売することが可能となります。そしてボディとセンサーが一体化して、より完成度の高いモデルでHシステムを展開していくことが可能になったのです。

当時の価格表、H3D以降は300万円〜という高級車が買える価格に跳ね上がった。

デジタルバックを一体化したことでデジタル専用機となったHシリーズは、他社製のデジタルバックに対して物理的には装着可能だが、ソフトで認識しないようなプログラムで互換性をなくしてしまいました。

サードパーティ製デジタルバックをつけることができたH2を生産中止にしてまで、ユーザーの囲い込みをかけるハッセルブラッドの排他的戦略が始まります。

デジタル中判戦国時代、フェーズワンとの戦い

Hシリーズの開発が進んでいた2000年頃、すでに中判カメラに装着するデジタルバックは存在していました。代表的なのがフェーズワン(phaseone)で、すでに様々な中判用のデジタルバック を開発、販売していまいた。

ハッセルブラッドからH1が発表された際も、ハッセルブラッドはフェーズワンに共同開発を依頼、H101というモデルをリリースします。

H101は既存機種のH10をH1のカラーリングにあわあせて外観をフルリニューアルしたHシステム専用モデルです。フリップス製(後のダルサ)のCCD(24.6×36.9mm)を搭載し、2:3という35mm判のアスペクト比を持つ1100万画素のセンサーを搭載していました。

フィルムバックとほとんど同じサイズの仕上げ、背面液晶がないモデルですがヒストグラムなどはH1のグリップ液晶で表示することができました。

H101(左)とHマウント向けPシリーズ(右)。PシリーズにもH101と記載があるのは紛争防止の建前。

フェーズワンは2004年には背面カラー液晶を搭載したPシリーズを投入します。基本的にはスタジオでのテザー撮影前提のモデルですが、メディア、バッテリーを内蔵してケーブルレスで撮影に臨むことが可能になりました。

背面液晶がついたことでのニーズ、予算に合わせた様々なモデルを展開、さらに主要な中判カメラにあわせたマウントに対応してシェアを広げます。発色に評判があり、大型センサーを搭載したP25(2200万画素)、P45(3900万画素)はコマーシャルフォトの現場でシェアを広げました。

背面液晶がついたPhaseoneのPシリーズ、用途に合わせた選択肢をユーザーに提供した。

当然HasselbladのHシステム向け(Vシステムにも)にもPシリーズの展開がされ、本命のデジタル機のH3Dが登場してもかなりのユーザーがH1/2とPシリーズの組み合わせで撮影を行っていました。

2005年末には日本のマミヤから「Mamiya ZD」が発売されます。ZDは従来のバックタイプとは異なり、センサーとボディが完全一体化した35mm一眼レフ機のスタイルです。小型軽量化に加え、従来のMAMIYA645システムのレンズ、アクセサリーを使用することができました。特徴的なのはカートリッジ式のセンサーフィルター交換システムを備え、撮影用途に応じて迅速にフィルター交換ができるようになっていました。ZDはダルサ製の大型センサー(48×36mm 22MP)を搭載しているにも関わらず130万円という価格販売、投資額が従来の半額以下で済むという魅力的な提案をユーザーに投げかけます。

35mm一眼レフスタイルのMamiyaZD、質感や信頼性の面では不評だったが画質は中判デジタル品質。

続いて2006年のフォトキナにて発表されていたSinarとLeafのHy6システムもリリースされます。ローライフレックスブランドでも販売されたHY6は6×6フィルム(センサーサイズ56×56mm)にも対応する全く新しい中判カメラでした。カメラの製造はドイツFranke&Heideckeのブラウンシュヴァイク工場が担当、生産されたボディは、ジナー、リーフに送られそれぞれのデジタルバックが用意されます。Rolleiflex6000シリーズのレンズを使うことが可能で、既存のシステムを使うことができる強みがありました。2013年には後継機の「Hy6 Mod2」が発売されますが、Hy6システムはフェーズワン、ハッセルブラッドに続く第三勢力として市場で存在感を示すことはできなかったようです。

Sinar Hy6、LeafからはAFiで発売された。 販売は芳しくなくSinarの黒歴史となった。

そしてPhaseoneはPシリーズ発表から3年後(2007年)にはP+シリーズをリリースします。同じ筐体を使ったマイナーチェンジモデル(ハード的には液晶が11万画素→23万画素に高画素化)でしたが、Opticolor+、Dynamic+、Xpose+という技術が投入されます。それによりRAMの性能が向上(撮影間隔の短縮)、高感度特性を改善、長時間露光耐性をアップさせた正統進化モデルになりました。このあたりからカメラとの接続エラー頻度が減り、信頼性を確立します。

Hシステムボディで運用されるフェーズワンのデジタルバック (P45+)、CRAPHTOでも過去に使用していた。

2008年にはP65+(ダルサ製CCD 6000万画素)、P40+(同4000万画素)、第三世代のPシリーズが登場します。特にP65+はこれまでの中判センサーサイズと異なる53.9×40.4mmというフルサイズCCDセンサーを積んでいました。待望のフルサイズセンサーサイズは645システム用に設計されたレンズのイメージサークルを最大限に活かすことが可能でした。さらにセンサープラス(sensor+)という解像度を4分の1にすることで高感度特性、キャプチャーレートUPさせる機能(ピクセルビニング)も備えていました。CCD機の弱点であった高感度域でのノイズを低減(2段分)、スタジオでの運用を前提としていた中判デジタル撮影の自由度を向上させます。

様々なニーズに対応したフェーズワンのPシリーズはコマーシャルフォトの定番となった。

2009年にはライカから中判カメラが発売されます。こちらはバックタイプではありませんが、35mmセンサーの1.6倍となる45×30mmのセンサー(3750万画素Kodak製)を搭載する一眼レフカメラでした。独自のSマウントが用意され「Leica S-System」として完全に新しいシステムとして登場しました。ボディと一体化されたことで35mm機並みの機動性をもつシステムに仕上がっています。従来のバックタイプと比べてAF精度、速写性に優れたライカSは、35mmのハイエンド機と中判デジタルの両方のポジションを狙ってきました。

ライカSシリーズはS2(初代)、マイナーチェンジモデルのS-E(Typ006)、センサーをCMOSとしたS(Typ007)、2020年に発売された最新のS3と展開されました。余談ですがSシリーズはハッセルのHCレンズを装着できる純正アダプターがあり、レンズシャッターはもちろん、オートフォーカスまで使うことができます。

ライカS2、独自の3:2のフォーマットをもつ中判カメラとして登場した。

そして2010年にはペンタックスから645Dが発売されます。センサーは44×33mm(40MP)と中判デジタルとしては小さなサイズを搭載、従来機の645システムを流用、共通部品を多様することでコストダウンを実現しています。販売価格は80万円台というバーゲンプライスで、高価で業務用といった中判デジタルのイメージを覆しました。もっともメーカーとしては必ずしもコマーシャル向けのカメラとは謳っておらず、風景撮影などアマチュア層を開拓する狙いがあったようです。2014年にはセンサーをCMOSにして高感度耐性、画素数を向上させた後継機の645Zも発売されています。

PENTAX645D、従来のフィルム機のフォーマット、アクセサリーを使うことができた。

対するハッセルブラッドはH3D以降はサードパーティ製のデジタルバックを認識させない排他的流通戦略をとることになります。H3DⅡ、H4DとHシステムを進化させていきますが、ハッセルの一体型カメラは市場シェアを伸ばすことができず、H1、H2に他社製バック(phaseoneのPシリーズ、LeafのAptusシリーズ)をつけて使用するユーザーも多かったようです。

H1/H2は製造終了から時間が経過しており、結局はサードパーティ製バックに適応したH4Xというモデルを販売してユーザーを引き留める方策にでることになりました。

H4Xはサードパーティ製デジタルバック に加え、再度フィルムバックにも対応した。

話が少々ずれますが、2009年11月にはHasselbladの社長が交代、このあたりから経営方針に変化がみられます。新社長(カールツァイスジャパン元社長:SONYと深い協業関係)がゴリ押ししたのかは定かではありませんが、既存のソニー製カメラのOEMモデルを次々に発表します。「HV」(ベースは35mmフルサイズセンサー搭載の一眼レフ:α99)、「Lunar」(ベースはAPSセンサー搭載のミラーレス機:NEX-7)、「Stellar」(ベースは1型センサー搭載のコンデジ:RX100)と、センサーフォーマットの異なるモデルを矢継ぎ早に展開しました。

しかし独自センサーの搭載やソフトウエアの味付けなどの独自の改良があるならまだしも、ただ単に華美にデコレーションした型落ちモデルを元の倍の値段で販売し続けるとなるとユーザーも興ざめです。ハッセルブラッドの戦略は見事に外れ、黒歴史として名を残すことになります。

SONY製カメラのお面替え、悪趣味or独創的? APS機のLunar。

迷走を始めるハッセルブラッドを横目に、フェーズワンは背面液晶に大型タッチパネルを搭載、UIに優れた新世代のIQシリーズを2011年に投入します。FireWire接続が基本だったテザー環境ですが、待望のUSB接続にも対応、大きく利便性が向上します。

中でもIQ180は8000万画素の645フルサイズCCDを積み、長辺1万ピクセルを超える超高画素モデル、ハッセルブラッドにはない画素数を提供します。引き続きセンサープラスを搭載することで高感度撮影を行うことも可能でした。Leafからも新生代のCredoシリーズが発売され、こちらも80MPタイプを擁して画素数の面でアドバンテージを得ます。

フェーズワンのIQシリーズ、大きなタッチパネルを備えた新世代のデジタルバック 。

これらはHマウントにも対応し、従来のPシリーズを使っていたユーザーはそのまま新世代のIQシリーズに乗り換えることが可能でした。

10年前に作られたH1からのユーザーが最新のIQシリーズをつけてプロユースするということ自体、ハッセルのボディ信頼性が高い証拠ですが、ハッセル側には一円の恩恵もなくフェーズワンを超えるバックの開発が望まれました。

ハッセルブラッドは引き続きサードパーティ製バックを運用可能なH5Xをリリースしてユーザーをつなぎとめます。

IQ160を装着を装着したH1、Pシリーズと異なり大型化したためボディとのデザインの一体感は失われた。

大画素数が自慢のデジタルバックですが、35mm一眼レフ市場においてはカメラの性能向上が著しく、特にオートフォーカスの精度で中判カメラを引き離すようになります。画素数も2000万画素超えが当たり前となり、一昔前のデジタルバックの領域に近づいてきました。

中判センサーも負けてはいられず、ついには大台の1億画素を超えるモデルが出現、2016年にハッセルブラッドからはH6D‐100c、フェーズワンからはIQ3(100MP)として1億画素機が販売されることになりました。

ついにセンサーは1億画素時代へ、PhaseOneは新型のXFボディにフルモデルチェンジをしてきた。

このころになるとフェーズワンは長らく競合であった老舗のLeafを買収(親会社のKodakが売却)してしまいます。さらに中判カメラを製造していたマミヤを吸収し、レンズ、ボディともに一貫生産できる体制を構築、新型ボディ(XF)を開発してシステムを刷新してきます。

さらに強力な現像ソフトであるキャプチャーワンの優位性も相まって、ハッセルブラッドとのシェア争いをさらに優位に進める準備を整えていきました。

プロの支持が厚い現像ソフト、キャプチャーワン。フェーズワンの強みはこの強力なソフトとの一体開発。

黒船GFX襲来、そして老兵は死なず、、、

35mmフルサイズ機の性能向上によって、画質は良いものの、AF性能、ハンドリング性能に劣る高価な中判カメラは敬遠されるようになりました。

さらにスチル機材に動画機能を求められるようになったことで、従来の一眼レフは廃れ、ミラーレスカメラが台頭することになります。

コマーシャルフォト市場の不況により機材にコストをかけられなくなったことも拍車をかけ、従来の中判デジタルユーザーも35mm機にシフトしていきます。

そんな中、2016年のフォトキナで富士フイルムから新しい中判カメラGFXシリーズの発表がされるのでした。

黒船GFX、かつての共同開発元の富士フイルムからリリースされた。

かつてはハッセルとHシステムを共同開発した富士フイルムですが、日本国内を主な市場としたH1の姉妹機GX645は2010年には出荷が終了しています。すでにハッセルブラッドとの関係はレンズのメンテナンス程度で、どちらかといえばハッセルが富士にメンテナンス体制の維持を何とかお願いしているという立場です。

富士フイルムは10年ほど前からXシリーズというミラーレスカメラを展開していましたが、フォーマットの小さいAPS-Cセンサー機ではプロ向け、とくにコマーシャル市場においてはなかなか相手にされませんでした。そこで画質に特化したGFXシリーズが新規開発されるのですが、これはデジタルバック方式ではないセンサー一体型のミラーレス中判カメラでした。

GFX100SとH6Dのセンサーサイズの比較、同じ中判でも段違いのサイズ。

富士フイルムはラージフォーマットと呼称していますが、従来の大判サイズ(シートフィルム)とはかけ離れた44×33mmと非常に小さなセンサーサイズです。

すでに同じセンサーを使ったリーズナブルなモデルがペンタックスから発売(PENTAX645D)されていたものの、プロの間で浸透するモデルではありませんでした。中判デジタルバックにおいても4433の小さなセンサーサイズのモデルは存在していましたが、どちらかといえばエントリーモデル、廉価モデルとしての位置付けでした。色深度は14bitのセンサー出力(一部ソフトウェアで16bitに引き上げ)になります。

最初に5000万画素のGFX50がリリースされ、2019年に新型の1億画素センサー(ボディ内手ぶれ補正付)を搭載したGFX100が発売されました。富士フイルムの力の入れようは相当なものでレンズ、アクセサリーのラインナップがどんどん拡充されていきます。

1億画素センサーを搭載するGFX100、中判デジタルバックの画素数の利点を奪い去った。

最大のポイントはそのサイズと価格でした。

ミラーレス機となったことで小型化が可能となり、従来の35mm一眼レフ機と変わらないサイズ感でこれまで中判カメラを敬遠していたユーザーに使いやすさを訴求していきます。

さらにその価格は中判カメラ市場において価格破壊を引き起こすことになります。なんせ同じハッセルブラッドやフェーズワンの1億画素機と比較して3~4分の1という価格、下位機種の5000万画素機に至ってはレンズキットで50万円を下回る価格で販売されているのです。

従来の中判ユーザーからしたら夢のような価格。価格破壊が起きることで一般ユーザーの取り込みに成功。

中判とは無縁だったアマチュア層を取り込むことに成功し、スケールメリットによるコストダウンにつながります。

35mm機がいくら性能向上しても、センサーサイズの優位性を生かした高画質を盾に踏ん張っていた中判デジタルバック勢はGFXの登場で虫の息に。

極め付けは2018年からのキャプチャーワンへの対応です。ソフト面のウィークポイントがなくなり、鬼に金棒となったGFXはあっという間に旧世代のバックタイプカメラを駆逐していくのでした。

GFXはHマウントレンズを、純正アダプターで利用可能。レンズシャッター機の利点をも奪い去る徹底ぶり。

2018年にフェーズワンは150MPセンサーを搭載するIQ4、ハッセルブラッドは4億画素マルチショット機のH6D‐400cを発表するものの、その後バックタイプの後継機種に関する開発アナウンスはありません。

フェーズワンはカメラ製造部門(旧マミヤ)をキャプチャーワンを有するソフト部門から切り離し、完全に分社化してしまいました。現在はXTシリーズなどのリリースはあるものの、現在は産業用の装置などに注力しています。

フェーズワンの空撮カメラシステムiXM-RS280F、ワンショットで2億8千万画素という解像度を叩き出す。

ハッセルブラッドにおいてはドローンで有名な中国企業のDJIに買収され、2022年にはHシステムの取扱い終了をアナウンス、待ち望まれていたH7Dの開発はされないこととなりました。

そしてハッセルブラッドは富士フイルムGFXと同じフォーマットサイズ(4433)のミラーレスカメラ(Xシステム)に完全移行してしまいました。旧来のVシステムも利用可能な新世代のデジタルバック(907X&CFV II 50C)をリリースするなど、アマチュア向けの市場を開拓する方向に走っているようです。

レンズも含めて新規開発されたミラーレスカメラの新しいXシステム、写真は最新のX2D。

旧来のVシステムで使用可能なCFV II 50C、ボディの907Xを使い最新のXマウントにも対応する。

そして、センサーメーカー(SONY)が新型中判センサーを開発しない限り新機種の展開は不可能です。SONYは検査装置や航空カメラ向けなど特殊用途にも中判センサーの提供をしていますが、需要の見込めない中判デジタルバック向け大型センサーの新規開発を今後望むのは無理でしょう。

まさに「老兵は死なず、単に消え去るのみ」

コマーシャルフォトにおいて一時代を築いた中判デジタルバックというシステムですが、一部の人のみ知るノスタルジーになってしまうのでしょうか。

本ブログの執筆中に閉鎖されてしまったHasselbladストアTokyo。

話がそれますが、GFXシリーズの登場によって中判デジタルバック市場が窮地に追い込まれたと思いきや、実はハッセルブラッドにとっては救世主ともいえるかもしれません。

GFXは4433という中途半端なセンサーフォーマットを採用していますが、ハッセルの新システムであるXシステムも同じセンサーを使用しています。それならばGFXとXシステムは競合関係にあたるといえます。当然スペックが似てきますし、導入にあたって両機種を比較検討するユーザーも少なからずいると思います。

しかし小規模生産のXシステムだけのためにセンサーメーカー(SONY)が4433センサーの製造を継続することはなく、圧倒的に生産台数が多いGFXシリーズ向けを中心にSONYは製造を続けているわけです。X2Dの100MPセンサーもGFX100向けに先行開発されており、さらにGFX100Sなどのラインナップがあってこそ低価格(X2DはH6D100cの3分の1)が実現しました。

GFX(4433センサー)あってこそのハッセルブラッド、、、皮肉な関係ですがライバルメーカーあってこそスケールメリットでセンサーの調達がしやすくなる構図は、フェーズワンやLeafと競合していたCCDセンサー(当時はKodak製)時代と変わっていません。

再評価されるHシステム、ユーザーの声でH7D開発へ

フィルムからデジタルに変わる黎明期に様々なメーカーから新しい645システムが開発されてきました。Hシステムが一番最後まで残ったことを考えると、大きな成功を収めたモデルといえます。

H6Dは最新で最後のHシステム、H1から変わることないエルゴノミクスデザイン。

ユーザーからの評価が特に高いのがエルゴノミクスに優れたボディ設計です。20年前に設計されたとは思えない洗練度で、操作性、メカ的な信頼性も優れていました。フェーズワン(マミヤ)のボディが馴染まず、ボディはHシステム、デジタルバックは最新のPhaseoneIQシリーズという組み合わせで使用するユーザーも多かったことからその先進性をうかがい知ることができます。

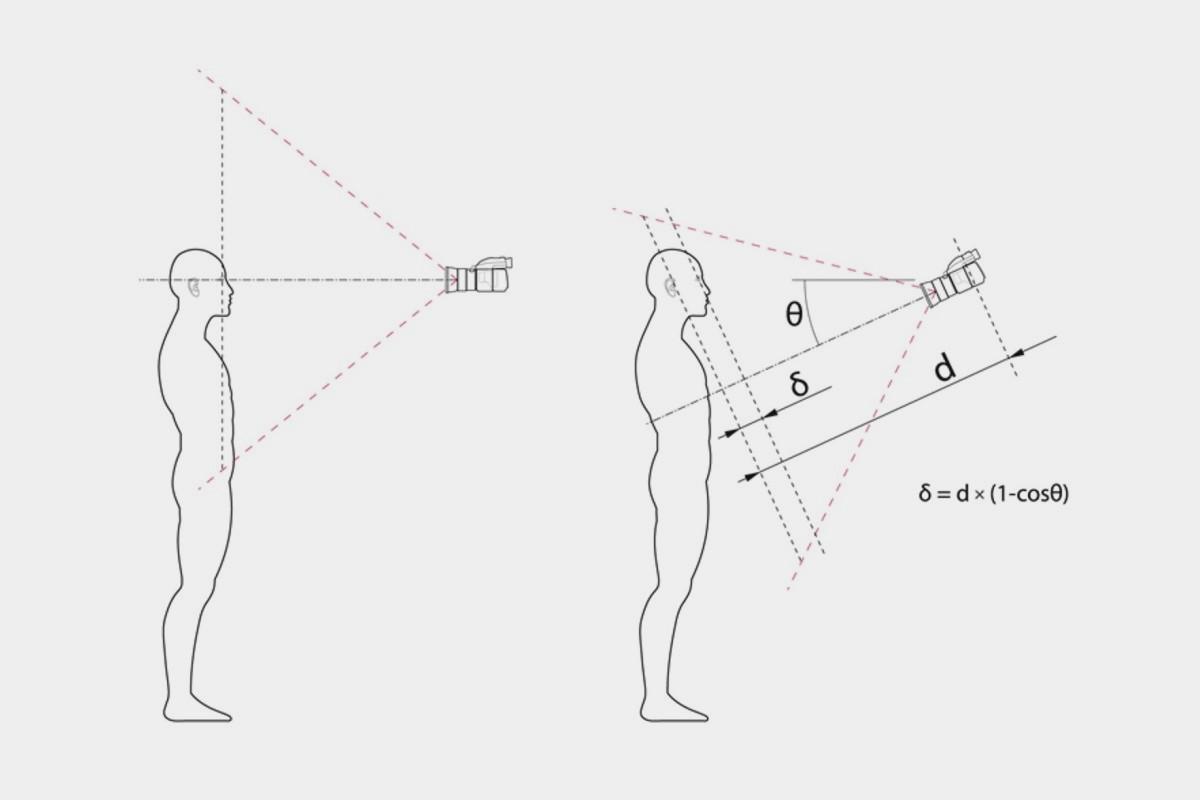

トゥルーフォーカス と呼ばれるカメラをふった際のコサイン誤差を修正する独自機能も搭載され、ポートレートフォトにおける信頼性を高めていきました。

コサイン誤差を修正するトゥルーフォーカス、Hシステム独自の機能。

さらに20年にわたる販売期間の中で拡充されてきた高性能レンズ群とアクセサリー類の豊富さは、Hシステムだからこそ撮影ができたという様々なシーンを生み出します。AF精度を飛躍的に高めたTruefocus、ストロボ全速同調する高速シャッターのHCレンズ群、等倍マクロ撮影が可能な120mmレンズ、あおり撮影を可能にするHTS1.5チルトシフトアダプターなどはその典型です。

いかなる撮影にも対応可能な豊富なアクセサリーを含めてH『システム』といえる。

Phaseone、Leafなどのサードパーティ製デジタルバックに対応し、さらにフィルムマガジンを取り付けることでアナログ撮影にも対応するHシステムは拡張性の高さも評価することができます。

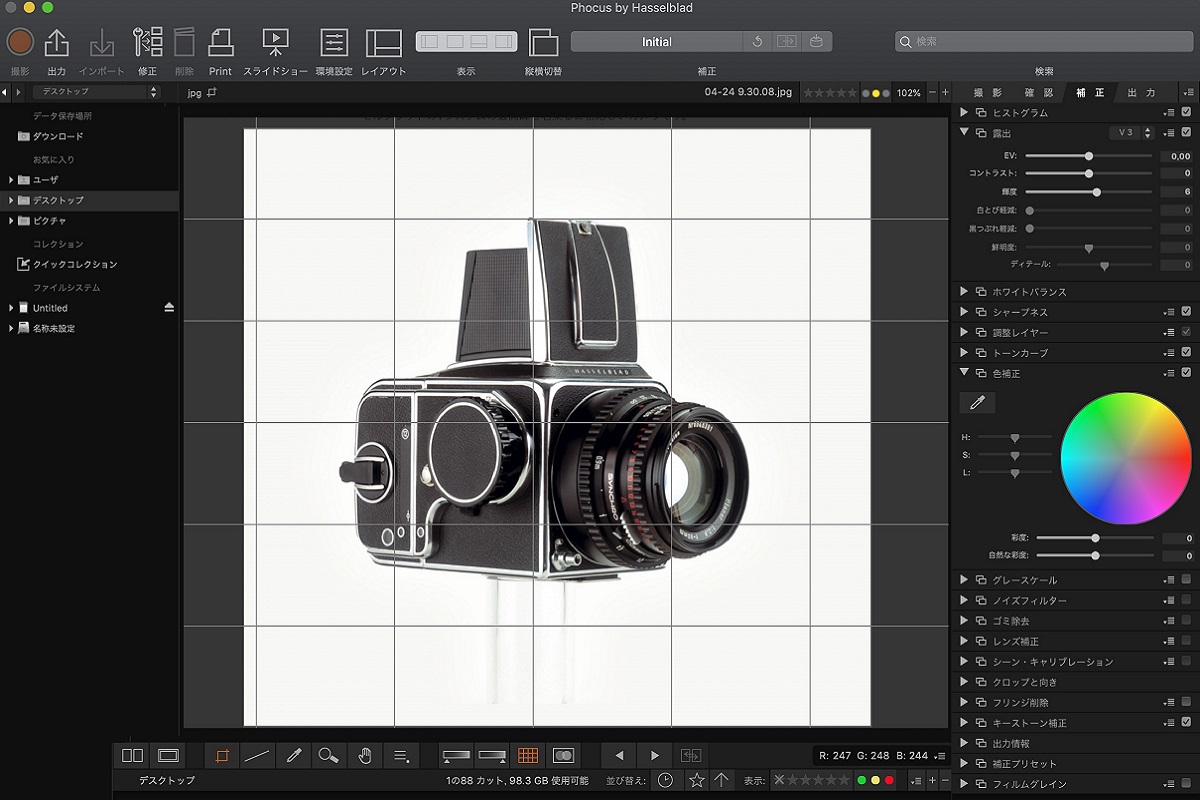

一方、最後まで問題だったのはソフト面です。テザー撮影やRAW現像にはPhocusというハッセルブラッド独自のソフトを使いますが、このPhocusの使い勝手がキャプチャーワンには届きません。今や世界的な写真現像ソフトであるキャプチャーワンと比較するのは酷ですが、ソフトの使いやすさでワークフローに大きな差が出ます。

ハッセルブラッド独自の現像ソフトPhocus、昔と比べればマシになったが使い勝手は今一歩。

DJIに買収され資金的な余裕ができた今、そのリソースを全力でソフト改善に振り向けてほしいものです。

デジタルバック式の中判カメラというカテゴリーがプロ向け市場で消滅しつつある中、20年前にベースができたHシステムをパートナーとして使い続けるユーザーが世界中にたくさんいます。ポートレート撮影においては最新の35mm機が比べ物にならないくらいの進化を遂げていますが、ブツ撮りの現場においてはデジタルバックを使ったシステムカメラの優位性はすばらく揺らぐことはないでしょう。

そして仕事用の機材としての役割を終え、趣味や作品作りの道具として手元に残しておくのは先代のVシステムにも通じるところがあります。

また、安価な中古品が市場に出ることで、いままでデジタルバックに手が届かなかったアマチュア層においても関心が高まっています。

Hシステムはフィルムを使ったアナログ撮影にも対応しますので、その点も再評価されることでしょう。

サードパーティ製デジタルバック、フィルムバックに対応したH1/2、安価な中古品が入手可能。

Hシステムはすでに生産、販売が終了してしまいましたが、コアなファンからはH7Dの開発を望む声も上がっています。

昨今のミラーレスシステムと比較すれば、融通のきかない点もありますが、ファインダーを通して被写体を直視可能な一眼レフスタイルの利点が見直されているのも事実です。ボディとバック部を分離することができ、様々なアクセサリーの利用が可能な素晴らしいHシステム、今後も機材紹介を通じて少しでもその魅力をお伝えできれば幸いです。

次項ではHシステムの様々な派生モデルの詳細について解説していきます。