マルチショット撮影の隠された効用

一昔前までは特殊なカメラにしか搭載されていなかったマルチショット撮影機能、昨今では各メーカーのハイエンドモデルを中心に搭載が進んでいます。マルチショットは色の再現性や解像度をUPさせるのに有効とされていますが、あまり宣伝されることのない隠れた活用法があります。

マルチショットで撮影することで大きく解像度が上がり、例えば6000万画素のカメラ(SONY α7R5V)の場合、2億4000万画素と4倍もの画素数となります。メーカーとしては大画素数をアピールすることで非常に高画質なカメラだと一般ユーザーに訴求することができます。一方、仕事で使うとなると超高画素カメラは美術品や文化財などのデジタルアーカイブといった特殊分野でしか活用が見込まれない、使い道が限られる見掛け倒しの機能かとも思われています。しかし使い方次第でマルチショットはそれなりに有用活用する事ができます。

全ピン写真を簡単に実現するマルチショット撮影

マルチショットで画素数が上がるならば、カメラと被写体の距離を十分取ることができ被写界深度の深い写真をとることができます。

わかりやすく表現すると、2×3ピクセル(6画素)はマルチショット撮影すると4×6ピクセル(24画素)と画素数が4倍になります。画素数は4倍になりますが縦横方向のピクセル数は2倍になりますので、マルチショットで得られた画像の解像度は被写体との距離を二分の一まで縮めたのと同じということになります。

隅から隅までピントの合った状態の写真。

つまりマルチショットを使うことで、被写体から2倍の距離で撮影して画像をクロップしてしまえば、理論上は同じ解像度の写真を得られるわけです。

ここで重要なのはレンズの焦点距離を変えることなく、被写体に近づいたかのように解像度を保つことができるという点です。仮に2倍の距離をとってレンズの焦点距離を2倍にすればさらに被写界深度が浅くなりますし、被写体全面に無理にピントを合わせるにはf値を上げる(絞る)のが一般的ですが、絞りすぎると回折現象で画質が大きく劣化します。

さらに力技としては、複数のピント面で撮影を行いソフトウェアを利用したフォーカススタッキング(被写界深度合成)という方法もあります。画質を保ったまま全ピン画像を作成することができ、デジタルテクノロジーを駆使した夢のような技術ですが、撮影を複数枚行う上に合成処理には手間がかかります。小数枚を力技でこなす分には問題ないのですが、大量の商品撮影となってくるとその手間は想像を絶するものになります。

迅速に仕事を進めるためには、このマルチショット機能が実に良い働きをします。わかりやすいように簡単な実験をしてみましたので紹介します。

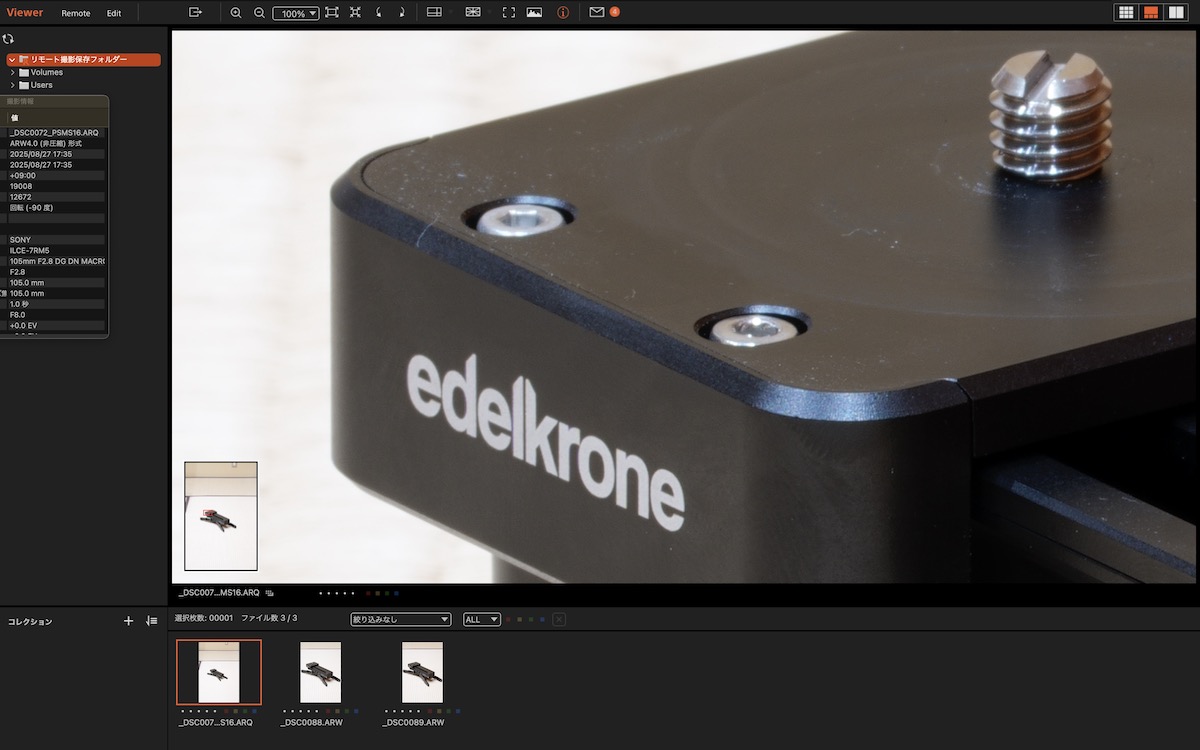

被写体(電動スライダー:奥行き30センチ程度)を用いて、事務所の定常光で実験。

例えば被写体の奥行きが30センチの被写体を1.5mの距離で撮影するとします。例えば105mmのレンズを搭載した35mmフルフレームセンサーのカメラ(SONYα7RV)の場合、30センチの被写界深度を得るためにはf22まで絞る必要があります。ここまで絞ってしまうと回折がひどく、シャープな画像を得るのは困難です。解像度的に理想的なf8ですと10センチ程度しか被写界深度を得ることができずごく一部にしかピントが合いません。

奥側の「edelkrone」という文字に着目してみますとf22はピントがしっかりきていますが、f8は何とか読めるもののボヤけています。

f8とf22の画像はどちらが高画質かと問われた場合、画像のピントのあった一部部分はf8の方がf22と比較して優れていますが、大半の部分がピントが合っていないので、総合的な画質はf22の方が上と評価することができます。媒体サイズによっては多少の解像感の劣化は気になりませんし、ピントが合っていないよりマシという事で多くのカメラマンは許せる限り絞って撮影するわけです。

さらに仮に被写体まで3mの距離をとれるとしたら、f8で撮影したとしてもその被写界深度は40センチを超えて一発でピントが合うようになります。距離を置くことで背景のボケ感の違いや若干の画角変化が起こりますが、パースとしてはより自然なものになります。

そしてマルチショットを行うことで画質面で遜色のない画像を得ることが可能になります。

f8、f22、f8(距離をおいてマルチショット)3種類の画像を比較検証

わかりやすいように一部分を拡大(長辺1200ピクセル)して比較(距離を置いてマルチショット切り出し:通常のf8)した画像がこちら。

f22では眠かった画像が、f8に絞ることでかなりシャープになっています。

被写体までの距離が2倍になりましたが、マルチショットを使うことでしっかり解像度は保たれています。さらにはレンズの解像度のより良い中心部をクロップして使うことで、周辺部の画質レベルが上がり写真全体の画質レベルが大きく向上するのです。

低画素機にもマルチショット機能を

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、このカメラは元々相当に高解像度のセンサー(6000万画素)を積んでいますので、そもそも被写体からかなり引いて撮影して、必要な分だけクロップしても十分な解像度を得ることができます。このような超高画素が必要なのは駅張り広告や美術品や文化財をアーカイブしていく現場CRAPHTOのWEBカタログ制作事業のようにWEB状で拡大して閲覧していくという特殊なケースくらいでしょうか。一般の場合は媒体次第ですが30分の1にクロップしても200万画素、大方の仕事をこなす事ができるでしょう。

その観点からすると低画素機にも積極的にマルチショット機能を搭載する意義があるはずです。ファームアップで容易に対応が行えるはずですからメーカーは高画素、フラッグシップ機に関わらず標準搭載して欲しいものです。

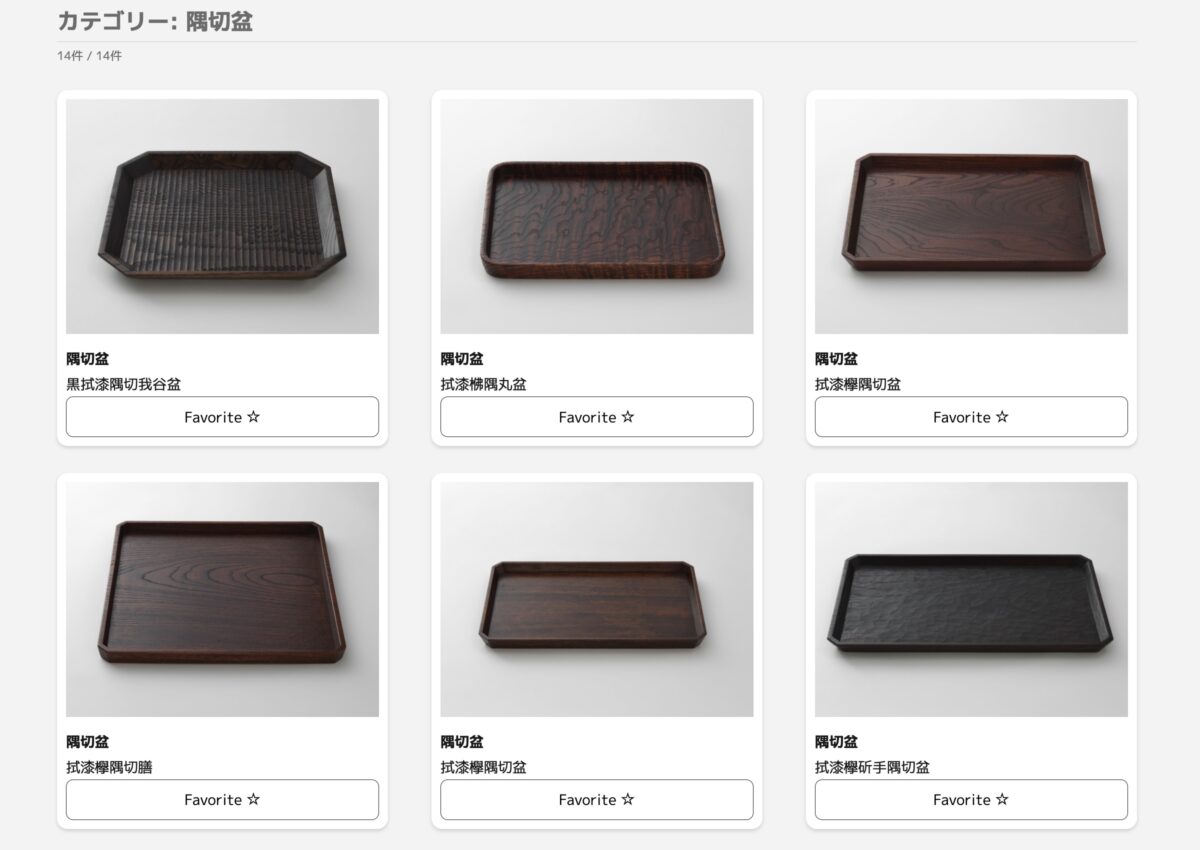

同様の手法を使って撮影したWEBカタログ

以上、撮影後のポストプロダクションを大幅に減らしてくれるマルチショットは大きなコストダウンに貢献してくれます。多くのカメラマンにとって画素数が増えて高画質を得られるという数字上の効用より、被写界深度を確保した上で画質の良い全ピン写真が得られる効用の方が大きいと思います。メーカーはマルチショットで画素数が4倍!というインパクトをアピールするだけではなく、増えるということは仕事の現場でどのようなメリットがあるのかも知ってもらいたいものです。