超高精細撮影におけるマルチショットの優位性(他機種比較編)

CANON R5がマルチショットで4億画素を実現

近年はボディ内手ぶれ補正機構を利用したマルチショットを可能にするモデルが続々と登場しています。最近ではキヤノンがミラーレス一眼R5のファームアップによってHasselbladと同等の4億画素を実現したマルチショット機能(IBISハイレゾ撮影)をリリースしました。

※IBISは 「 In body Image Stabilizer」の略で、「 ボディー内手ブレ補正機構」のこと。

元が4500万画素のセンサーを画素ずらしの要領で9回撮影、約4億画素(24576×16384ピクセル )を実現するということです。

中判デジタルカメラ以外のマルチショットはまず2015年にペンタックスがベイヤー配列による不完全な画質を向上させるために発表します。ペンタックスK-3IIボディ内の手ぶれ補正機能を利用したセンサーシフト方式で、リアル・レゾリューション・システムとして画質(解像感)を大きく向上させました。

1ピッチづつセンサーの画素をずらしして4ショットでRGB全ての情報を取得、正確な色再現が可能となる。

その後センサーシフト方式マルチショットは各メーカーが追随します。ペンタックスが正確な色再現、解像感UPを狙ったのに対し、センサーを1/2づつずらす方式で解像度そのものを向上することを狙ったモデルが次々にリリースされます。ハイレゾショット、ピクセルシフトなど様々な呼び方のそれは画素数を4倍にするという大きなインパクトを打ち出しました。

ボディ内手ぶれ補正ユニットによるセンサーシフト方式マルチショットは、すでに技術的には目新しいものではありませんがキヤノンは最後発ということになります。キヤノンはローパスフィルターを搭載することで偽色の発生を抑える絵作りを得意としており、さらに定評のあるプロ機のR5に搭載してきたことに大変期待が持てます。

IBISハイレゾ撮影中のR5、9枚の連写はすぐに終わる。

R5のマルチショットには様々な制約があり、ストロボの使用が一切できず定常光のみの撮影となります。さらにPCにつないでのテザー撮影ができず、画像はカメラ内で合成されてTIFF形式で出力されることになります。たくさんの被写体を撮影していかねばならない場合、すぐにPCで仕上がりを確認ができないのはワークフローとして致命的な欠点です。

それでもR5の価格はHasselblad H6D−400cの10分の1のですので、生み出される画質の優劣は大変気になります。

Hasselblad H6D−400c(ピエゾ制御マルチショット) VS Canon R5(IBISハイレゾ撮影)

伝統のピエゾ制御によるマルチショット(6shot)のハッセルと、ボディ内手ぶれ補正機構を利用したCanon R5の画質を比較してみます。センサーのサイズがそもそも大きく違い、レンズも違いますので、同じ条件での比較は難しいのですがざっくりと条件を近づけて画質を比較検証してみました。

解像力に定評のある大口径の85mmLレンズ。

ハッセルブラッドで使用したレンズはHC120mmマクロⅡ、焦点距離は35mm換算で80mmとなります。近しい焦点距離でR5に使用したレンズは「EF85mm F1.2L II USM」、ポートレートなどで使われる大口径の高級Lレンズです。R5のマルチショットは定常光でしか撮影ができないため、ISO200、F8、1/10秒という条件を揃えてH6D−400cと撮影比較してみました。

果たしてその結果は、、、

当然といえば当然ですがH6D−400cの圧勝でした。

以前のテストサンプルの中にR5の画像もありますので参照いただければと思います。

R5のマルチショットによって一応の画素数はデータ上は4億画素になりますが、解像感のない眠い絵作りとなります。ワンショットと比較してもほとんど変化がないどころか、ディティールがつぶれてしまっている箇所すらあります。さらに好ましくない色相変化もおこっています。

一部解像感がUPしたように見えますが、データ量が数倍になってハンドリングが悪くなるデメリットの方が大きすぎます。Photoshopのスーパー解像度等、ソフトウエアによるアップスケーリングの方が効果的なのは明らかで、かなり残念な内容です。

以下でマルチショットと1ショット画像をスライダーで比較いただけます。(右マルチショット 、左1ショット)

製品コンセプトが真面目なキヤノンが不完全な機能をプロ機のR5になぜ実装してきたかは謎です。少なくとも仕事の現場で使われることはないでしょう。

同社は「綴プロジェクト」と題した文化財撮影のメセナ事業を行なっていますが、今後のファームアップでこの機能が改善されて本当に利用できるなら現場で採用されて作業性向上に大きな役割を果たすことでしょう。

ボディ内手ブレ補正機構を利用した同様の機能が富士フイルムからもリリースされていて、GFX100シリーズでは4億画素を実現しています。しかしHasselblad やSinarの大型センサーをピエゾ素子を使い精密にマイクロステップさせる方式に比べてどうしても不利なようです。

海外の動画となりますが、以下でその比較がされていますので参考にしてください。

ボディ内手ぶれ補正機構を利用したマルチショットはセンサーを上下左右に振る画素ずらしという点では、従来のピエゾ制御によるものと同じかもしれません。しかしマルチショット用に専用設計された機構と比べてしまうと今一歩劣ってしまうのです。さらに撮像素子が小さくなれば、ピクセルあたりのピッチも小さくなりますので制御する条件はさらに厳しくなります。

HasselbladはミラーレスのXシリーズの最新機種X2Dにおいてボディ内手ぶれ補正機構を搭載、のちのファームアップによりマルチショットが可能になりました。しかし画質の点においてはH6D400cMSのような専用機には敵わない状況です。

さらにライカはSL2に搭載されていたマルチショット機能を後継機のSL3では搭載を見送りました。高画素化(47M→60M)、ピクセルピッチ縮小による制御コントロールが困難になったのか、SL2において評判がよくなかったのか興味深いポイントです。

きわめつけはR5の後継機種R5MarkII、従来機に搭載していたIBISによるマルチショットを諦め、ボディ内でのデジタルアップスケーリングで解像度を上げるという力技に出ました。やはりユーザーに見向きもされなかったのでしょうか、キヤノンらしいスマートな回答には脱帽です。

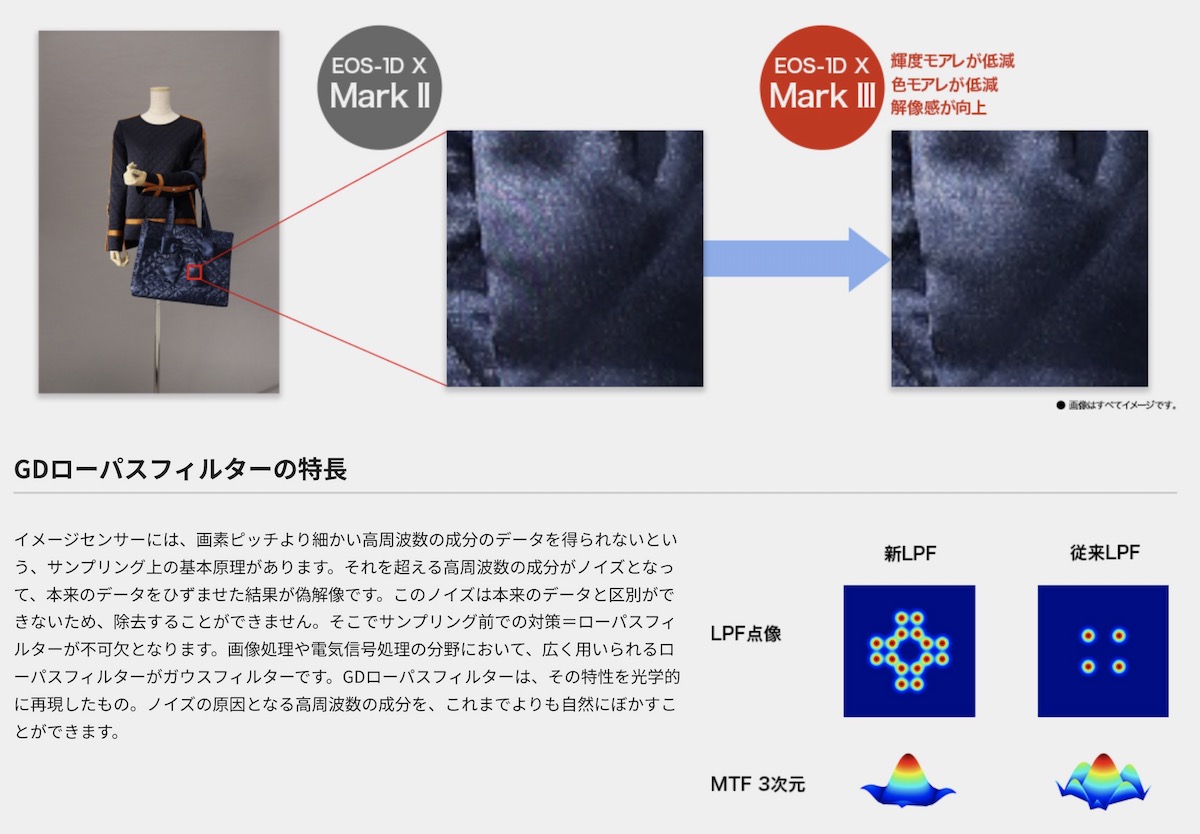

またキヤノンは新たなGDローパスフィルターを開発したり、画素欠損(位相差AFセンサーによる欠損)をなくす等、マルチショットに頼ることなく偽色を減らす取り組みを進めています。さらに無闇に高画素化させることなしに端正な画質を提供していく正攻法はさすがキヤノンというべきで、今回突如登場したR5のマルチショットは黒歴史として埋もれていくことでしょう。

ちなみにライカもSL2においてマルチショット機能を実装していましたが、数字だけの中途半端なマルチショット機能は意味がない、実用している人がいなかったということで後継機のSL3では見送られています。

デジタルバック方式(ピエゾ方式)の新型カメラの発売は今後期待できませんので、ボディ内手ぶれ補正機構を利用したマルチショットの精度向上に期待したいところです。

150MPの中判センサーのマシンビジョンカメラ、工場で検査用途で使われる。

なお、産業用途においてもピエゾ方式のマルチショットシステムは発展を続けていて、最新の150MPセンサー(IMX411)を利用したものでは6億画素を取得し、さらに分割撮影して9倍の1359MPの超解像度を可能にしています。しかし確実にカメラシステムを俯瞰固定、0.1μmのブレも許容しない完全管理された環境(専用の免震台を置くなど工場設計から作り込む)でしか使うことができません。被写界深度の観点からフラットな被写体に限定されるでしょうし、レンズや制御装置も特殊なものになりそうです。

カメラとしてのマルチショットシステムは完成の域に達していますが、今後はソフトウエア、画像処理の面で進歩を続けてくれると思います。

以上、超高精細撮影におけるマルチショットの優位性について3回にわたって解説いたしました。CRAPHTOではマルチショット撮影を利用して可能な限りの最高の画像を取得すべく、日々撮影を行っています。