2億4000万画素を叩き出すSONY α7RVのマルチショット

デジタルカメラに使われるイメージセンサーの発達は目覚ましく、携帯電話のカメラまで数千万画素と中判デジタルバックが領域としていた超高画素ラインに突入しています。SONY α7RVでは6000万画素のセンサーを積み、さらにマルチショットを行うことで2億4000万画素という途方もない巨大な画像サイズを実現しています。CRAPHTOでは同機をモデル撮影等に使用していますが、本当に使える機能かどうかマルチショット機能を検証してみました。

2025年2月現在、35mmフルサイズセンサーにおいて最も高画素なものは6100万(ソニー製CMOSセンサー)のものです。9568×6380もの膨大なピクセル数が35.9×23.9mmのサイズの中に敷き詰められており、その画素ピッチは3.76μmとなります。一般的に画素ピッチが大きければ大きいほど一回の露光で取り込める光の量が多くなり、高感度耐性が良くなるなど画質面で有利とされています。画素ピッチが狭いと特に高感度域での画質面で不利になるのにも関わらず、裏面照射CMOSセンサーの登場や画像処理エンジンの進化により一昔前は超高画素と言われた画素数を当たり前のように扱えるようになりました。メーカー各社では高画素モデルの投入が相次ぎ、SONYでは高画素番長としてα7Rシリーズがラインアップされています。

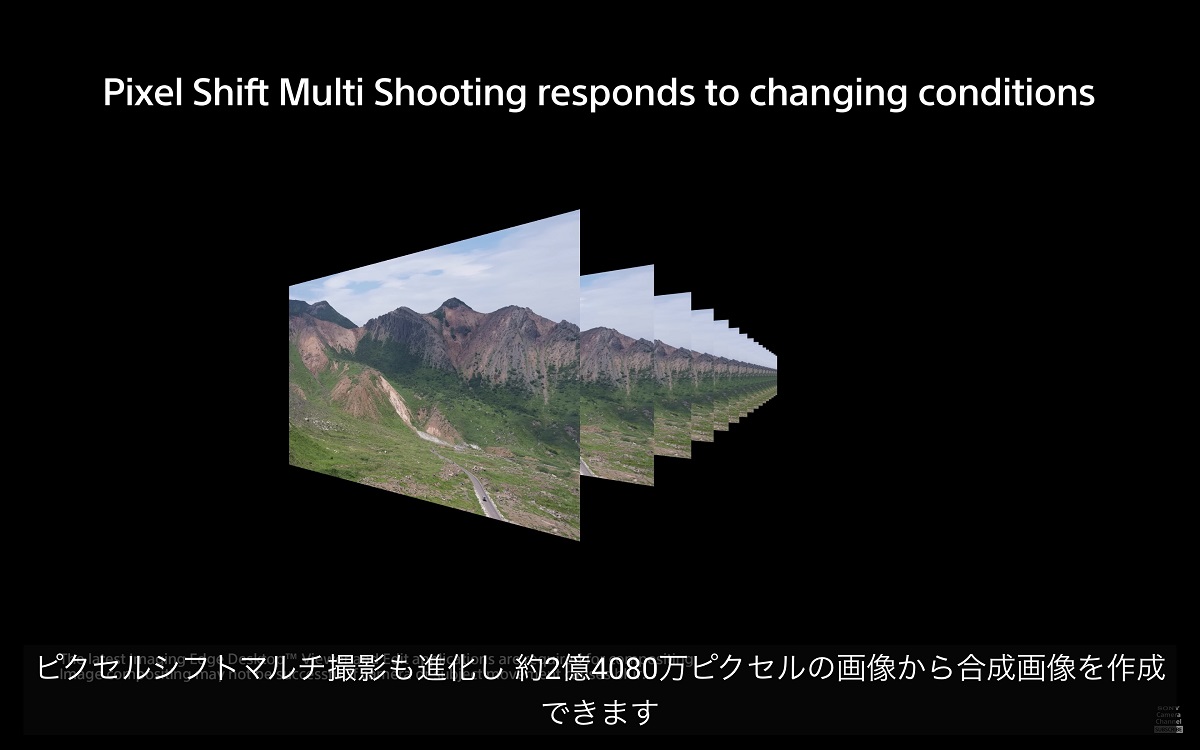

最新モデルは5世代機のα7RVで6100万画素のセンサーが搭載され、ピクセルシフトマルチ撮影においては16ショットを合成することで2.4億画素(19008×12672ピクセル)という途方もないデータ量を提供します。さらに画像内の動きを検知をしてワンショット画像に差替え処理を行う動体補正を実装するなど風景撮影などでも活躍してくれそうです。

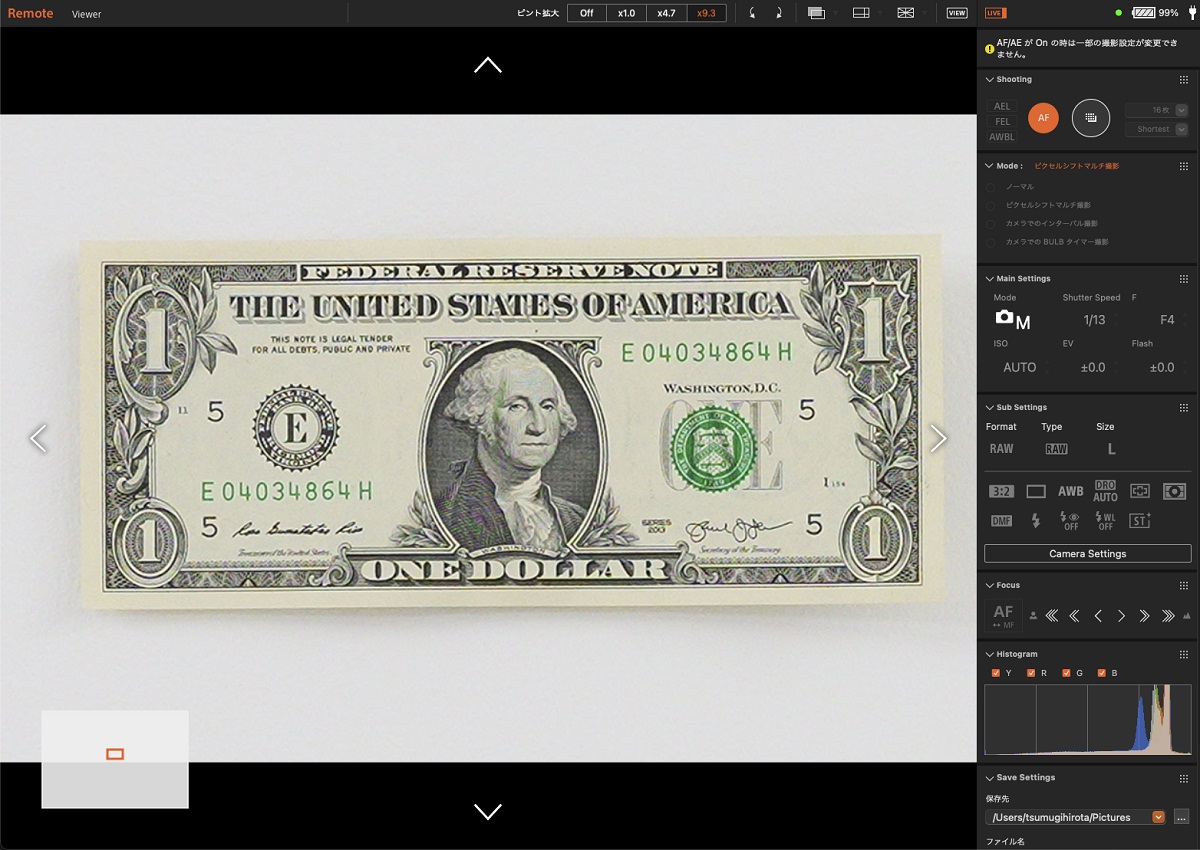

昨今においては様々なメーカーからボディ内手ぶれ補正機構を利用したマルチショット機能がリリースされています。しかしメーカーの用意した専用ソフトや、独特のカメラ内での合成処理においてはマルチショット画像の確認、編集に非常に手間がかかります。LightroomやCaptureoneといった定番テザー撮影ソフトではマルチショット機能を使うことができず、沢山の被写体を撮影、確認して補正していく「仕事」においては理想的とはいえません。しかしSONYの純正専用ソフト「Imaging Edge Desktop」はRemote、View、Editと機能が分散していて使いにくいものの、テザー撮影、画像合成、画像の修正を行う一連のワークフローを行うことができ、なんとか及第点とも言えます。

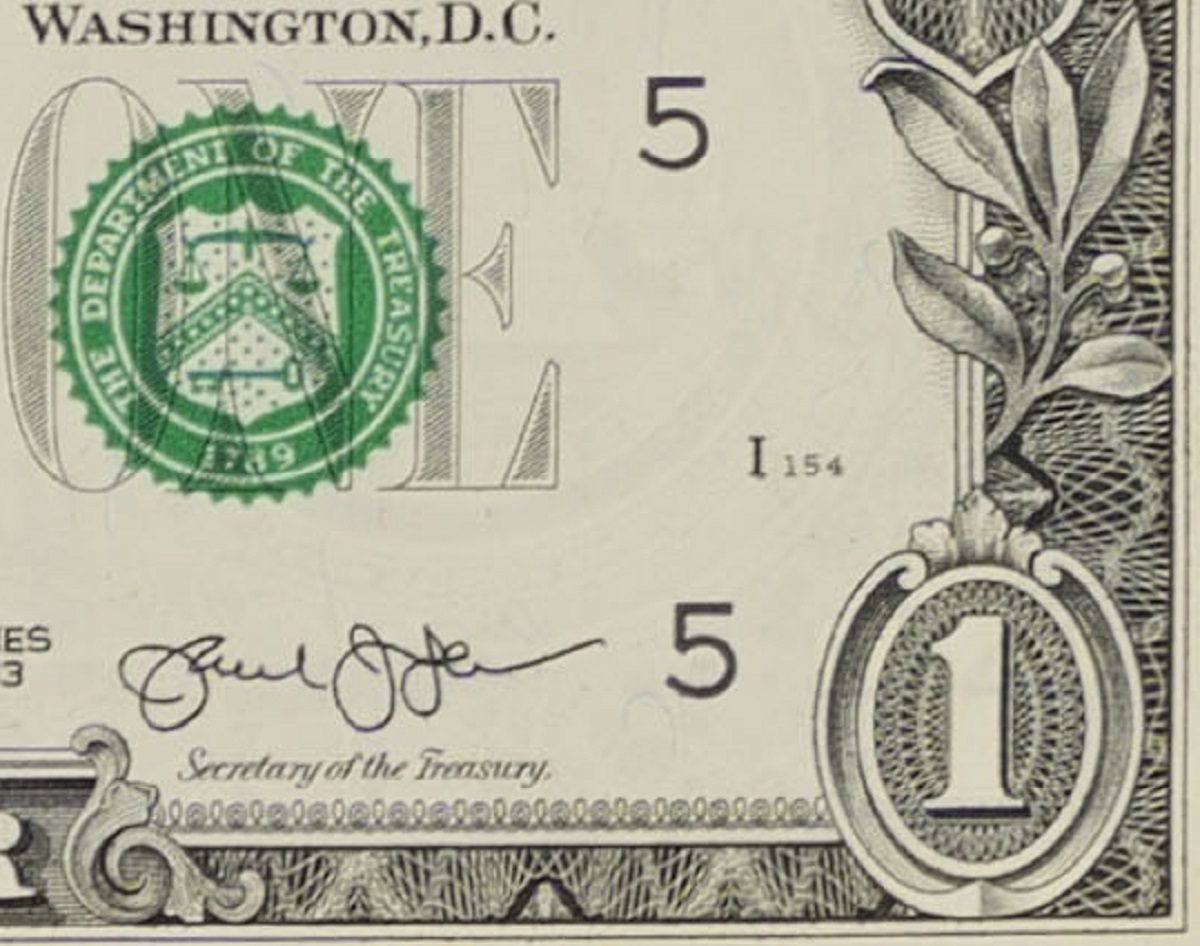

今回のマルチショットのテストに使用した被写体は1ドル札の表面、お札は高精度で非常に細かいラインが走っておりシビアな被写体です。そして常に一定のクオリティで入手製が高いことから誰もが同じ条件でテストすることがきる点においても理想的な被写体です。この1ドル札をカメラから5m先に設置された壁に設置して撮影してみました。使用するレンズも6000万画素センサーに適応可能なレベルが求められますが、今回は最高の解像力をもつことで名高いSIGMA製の105mm F2.8 DG DN マクロレンズを使用、このレンズは一絞りしたところから最高の解像度が得られますのでF4に設定、定常光で撮影しています。

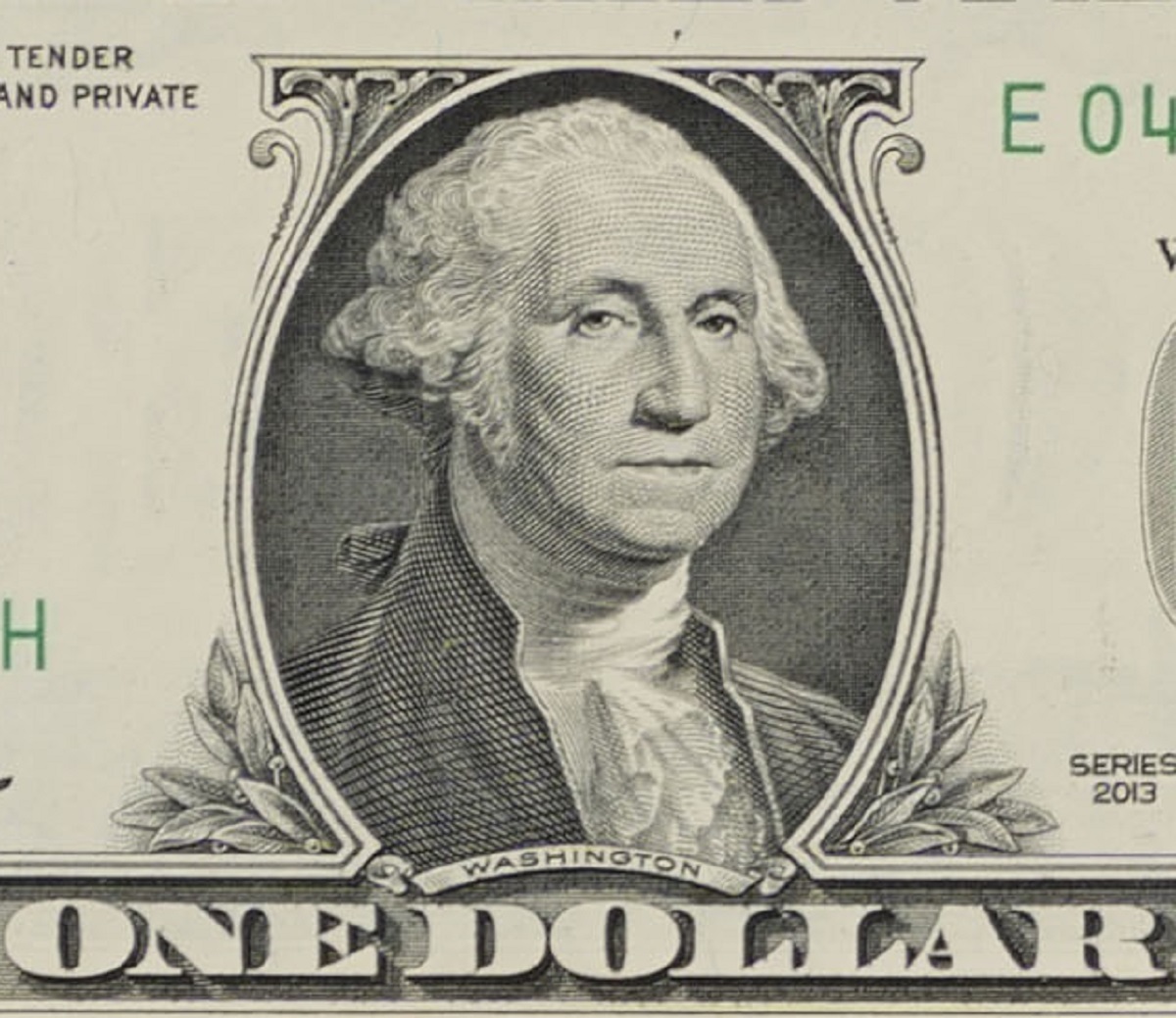

まずは1ショット、このブログは長編1200ピクセルで写真投稿していますが、お札の長編が1200ピクセルには届かず900ピクセル程度になりました。5mも離れて撮影されたのに文字などを読むことができます。しかし細かな模様のディテールは潰れていて全体的に眠い印象を受けます。プレビュー時から発生していたジョージワシントンの肖像の頬の部分の緑系の偽色が残っていますし、枠の部分には黄色の偽色が所々に発生しています。一般の撮影では問題にならないかもしれませんが、CRAPHTOが行う工芸、美術品の撮影、特にアーカイバルな写真分野においては画質面で失格です。

ワンショット画像、スマホ画面の場合はピンチアウトすると粗が見えてきます。

その解決策がピクセルシフトマルチ撮影(PSMS)、センサーを少しつづずらして16枚を撮影、それらを合成することで偽色を解消、4倍の解像度を得ることができます。SONYの純正専用ソフト「Imaging Edge Desktop」のRemoteにおいてはPSMSをテザー撮影することが可能です。撮影は非常にシンプルで撮影モードをPSMSに切り替えてシャッターコマンドを入れるだけ、あっとゆう間に16枚の撮影が終わり合成画像(RAWデータ)が出力されました。

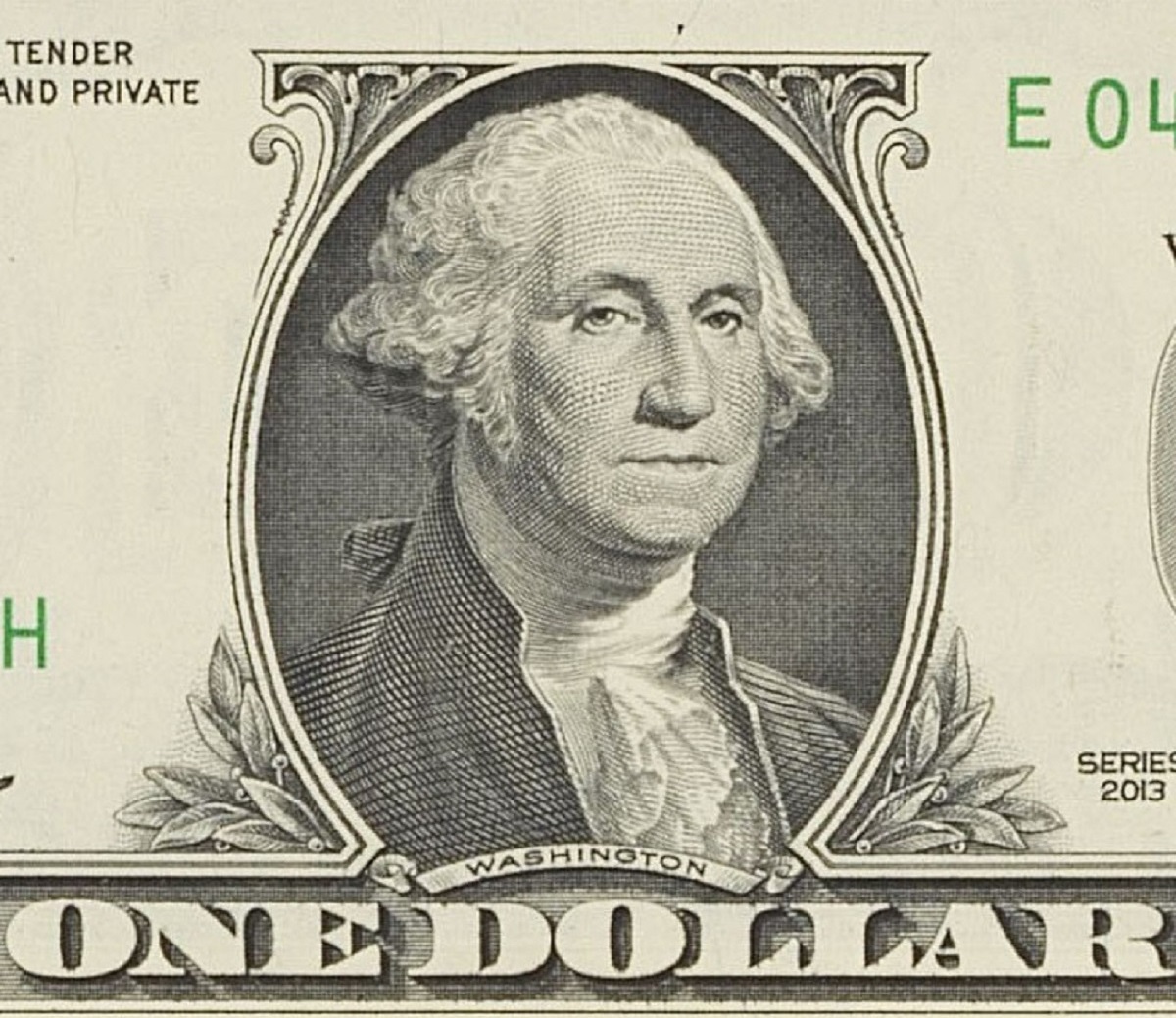

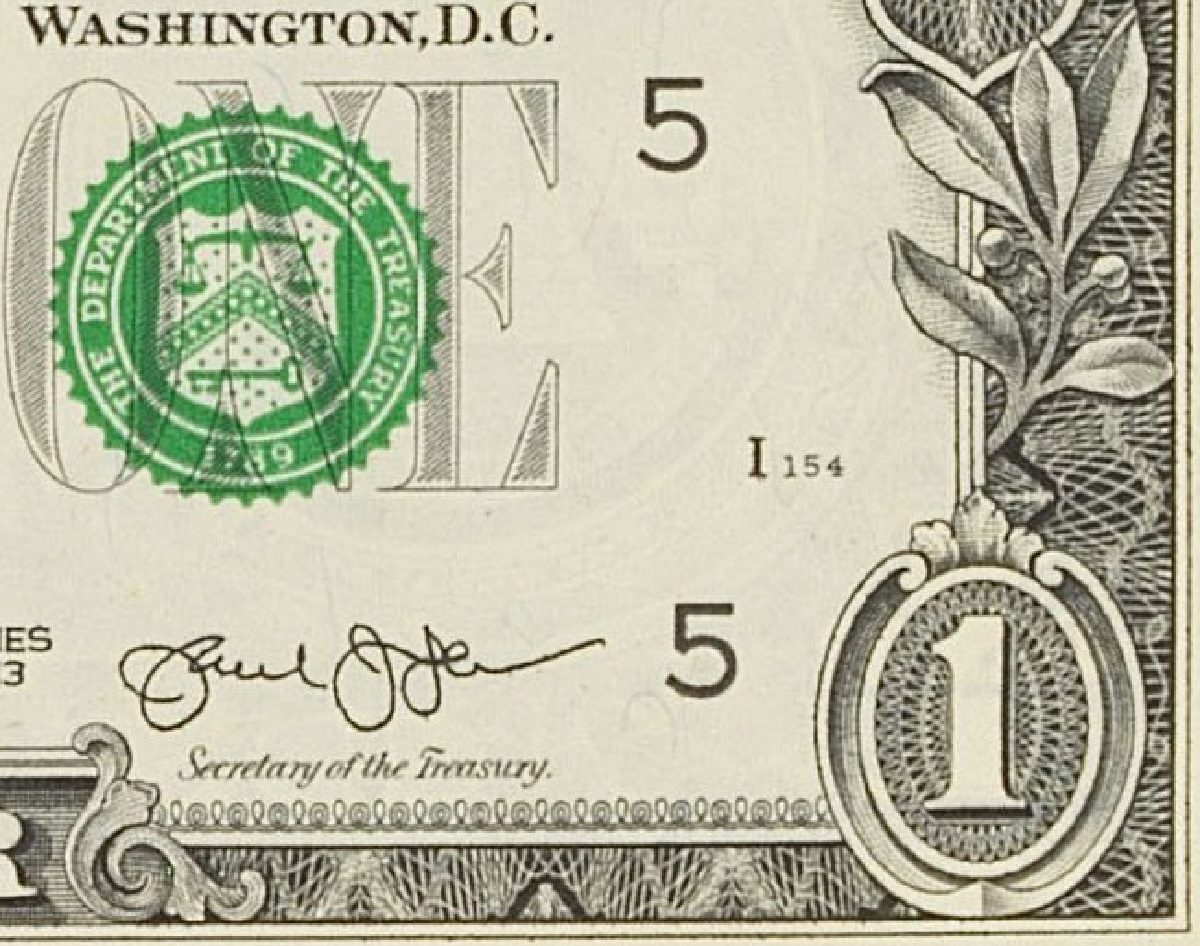

出力されたデータをJPEG現像したのがこちら、ぱっと見ただけで解像感の高い写真であることが見て取れます。実際の長辺サイズは1800ピクセル近かったので、ブログ投稿サイズの長編1200ピクセルにリサイズしています。

比較しやすいよう、先の1ショットデータを1200ピクセルに引き伸ばして掲載します。

PSMSをつかうことで解像度がぐっと上がり、細かなディテールが表現できていることがわかります。ワシントンの頬の偽色も解消され、全体的にも色味の変化がみられます。こちらの画質を経験してしまうと、ワンショットの画像での撮影はできるだけ避けたくなるレベルです。以前テストしたCANON機(R5)のハイレゾショット1億画素は解像感がUPしていないのにも関わらず色相変化が悪い方向に出ていたことを考えると、一連のテストにおいてSONYα7RVのPSMSは非常に有効な機能であることがわかりました。

SONY PSMS(16shot) VS 中判カメラのマルチショット(6shot)

ソニーのPSMSの有効性は認められましたが、それが真に「高画質」と言えるのでしょうか。CRAPHTOで使用している中判カメラのマルチショット(HASSELBLADのH6D400cMS)と比較してみます。このカメラが搭載する中判センサーは53.9×40.4mmという巨大なもので、35mmフルサイズセンサーと比較して約2.5倍の面積があります。そこに1億画素(11600×8700ピクセル)という膨大なフォトダイオードが敷き詰められていて、その画素ピッチは4.6μmとなります。α7RVの画素ピッチが3.76μですから1ピクセルあたりの単純な面積比は1.5倍ということになります。さらにH6Dのセンサーシフトは手ぶれ補正機構の流用ではなく、ピエゾ駆動によるマルチショット撮影の専用設計で、長年の実績からブラッシュアップされたものです。

以上のとおり画素数、画素ピッチ、マルチショットの仕組みでH6D400cMSに有利な条件が揃っており、α7RVがまともに勝負するのは厳しいはずです。

H6D400cMSのレンズはHC120mmⅡマクロレンズを使用、シグマの105mm F2.8 DG DNとコンセプトの似たレンズです。35mm換算すると焦点距離が80mm程度と異なりますので、条件を合わせるためにお札の大きさが同じになる距離に少しだけ近づいて撮影します。こちらも一段絞ってF5.6、条件をできるだけそろえるため定常光でライティングしました。

SONYのPSMSは16枚もの画像を合成しますが、Hasselbladのマルチショットは6枚のみで合成が完了、専用ソフトのfocusは撮影、閲覧、編集モードが一元管理されているので便利です。当たり前のことではあるはずですが、このワークフローをスムーズに実現している他のソフトがないので他メーカーには参考にしてもらい改善して欲しいものです。

結果ですが、やはりH6D400cMSが高画質でした。撮影で得られたデータ自体は等倍でパッとみても判別しにくいのですが、200%以上に拡大してみると差は明確で、本当に良い画質とはなんぞやということがはっきりします。今回テストに使った1ドル札は大変シビアな被写体で、200%以上に拡大しないと本当に解像しているか判別することができません。特にスマートフォンなどの小さな画面においては、ピクセル等倍で鑑賞していては人間の目の能力が追いかないわけです。

右がHasselblad H6D400cMS、左がSONY α7RVとなります。

画像は各部を等倍で切り出したものを、わかりやすいよう長編1200ピクセルにアップスケーリングしたものを比較しています。α7RVは解像感が低いうえ、よく見ると偽色もまだ残っています。一方のH6D400cMSは非常に端正な画像でさらなる拡大にも耐えそうなレベルです。CRAPHTOの提供する超高精細画像ビューワーは200%まで拡大ができますので、本当に高画質な写真でないと粗が出てしまいます。

マルチショット専用機であるH6D400cMS相手には分が悪かったα7RVのPSMSですが、十分に高い解像感を演出してくれました。

センサーピッチが狭いのが弱点

中判のマルチショット機にも対抗できそうな性能を示したα7RVのマルチショットですが、ソフトウェアのワークフロー以外にも致命的な弱点が一つあります。それはセンサーピッチが狭すぎて回析現象の影響をすぐに受けてしまうことです。今回はf4という絞り切らない中途半端な絞り値で検証しており、マルチショット時にはα7RVは回析現象が起き始めるギリギリのところでベストな絞りと言えるでしょう。物撮りにおいてf4以下という絞りは被写界深度が浅すぎてあまり使われることはありません。4f以上に絞っていくと画質はどんどん落ち込んでしまい、普通に撮影した方がマシという結果になってしまいます。メーカーはその辺りのことを当然わかっているでしょうし、絵画や襖絵など平坦な被写体のデジタルアーカイブには向くものの、被写界深度をしっかり撮る必要のある立体物の撮影には不向きであることも触れていて欲しいものです。幸いなことに近年のレンズは絞らずとも開放近くでかなり性能がよく、風景を撮るとなれば無限遠に限定して使える機能と言えるでしょう。

奥行きのある写真はf4では撮影できない

その点ピッチの大きな中判センサーは絞りこむ余裕がまだあります。H6D400MS自体もセンサー面積自体が大きいおかげでf8〜11くらいまではベストとはいかないもののなんとか実用に耐えます。これが昨今の4433で100MPの場合、α7RVとセンサーの画素ピッチが同じなのでとてもf8での撮影は厳しいでしょう。

手ぶれ補正機構を副次的に利用して、画素ピッチの非常に小さなセンサーを完璧なタイミングでシフトして撮影するのは困難が伴います。ライカSL3(6000万画素)が従来モデルSL2(4700万画素)の搭載していたマルチショット機能を廃止してしまいましたが、低画素兄弟機のSL3-S(2400万画素)にマルチショット機能が実装されているのは、やはり画素ピッチの大きなセンサーの方が効果が大きく(回折現象の影響を受けにくい)、撮影歩留まりも高いことから有用と判断されたからでしょう。見かけ上の何奥画素という数字をアピールするのではなく、低画素機(センサーの画素ピッチが広い)こそマルチショットの恩恵が受けやすいことをメーカーはもっと謳っても良いのではないでしょうか。

先行して販売されたS5Ⅱにもファームアップ対応で手持ちハイレゾが可能。

またパナソニックは「手持ちハイレゾ」という機能があり、なんと三脚による固定なしにマルチショットを使うことが可能です。これにより2400万画素のLUMIX S1Ⅱでは9600万画素というサイズの巨大画像を得ることができます。当然動体には使えませんが、もはやマルチショット時は三脚が必須という概念をひっくり返してしまいました。低画素機が必要な時に高画素を容易に得られる画期的な技術で、マルチショットの可能性を大きく広げてくれています。ニコンのように撮影枚数を増やす(32shot)ことで更なる高画質化を目指す考えもあり、これはImaconやSinarが目指した16ショット方式とデジタル処理の力技で、この方式にもまだまだ進歩の余地がありそうです。

以上、SONY α7RVのマルチショットは回折の影響を受けない限りは非常に有用なものでした。ただ高画素化による狭い画素ピッチはセンサーシフト制御を難しくし、アーカイブなどの色の正確性が必要な業務には推奨されません。制御技術やソフトウェアの向上でより実用性が高まることを期待したいです。